从“课文”到“阅读”:单元统整下低年级学习任务群具化探析——以一上第五单元“阅读”为例

一年级使用的修订版教材对教材内容进行了归类和单元化,在单元中又进行了主题标识(“汉语拼音”“识字”“阅读”)。其中变化最明显的是标识中的“课文”变成了“阅读”。这一变化沿袭现行统编教材单元双线组元的编排体例,课型意识突出,让学习任务群隐性融合在单元教学之中。

一、内涵诠释:“课文”与“阅读”定义之辨

“课文”是学习内容,而“阅读”是学习方式(活动),两者有别,不可等替。教材中的习题常有“朗读课文”“背诵课文”这样的表述,但是我们不会简单替换为“朗读阅读”“背诵阅读”。“课文”一般是指教材中的正文,区别于注释和习题等。在“阅读”中有课文,在“识字”中也有课文,包括“汉语拼音”中也有短小的课文。课文是一种学习内容,是学生培养阅读能力、增加识字数量等的载体。

“阅读”是通过语言文字来获取信息、认识世界、发展思维,并获得审美体验与知识的活动。阅读是主动探究的过程,是由阅读者根据不同的目的加以调节控制的,能陶冶人们的情操,提升自我修养。阅读是一种理解、领悟、吸收、鉴赏、评价和探究文章的思维过程。在教学中,阅读是一种课型,即“阅读教学”,是语文课程性质在教学中的重要表现形式,是核心素养和语文实践活动的主要载体之一。

二、多维指向:“课文”到“阅读”理念之变

(一)从“课文”到“阅读”利于课程理念落地

2022年版课标提出的“课程育人、学习任务群、课程内容整合、课程实施情境与实践、课程评价”等方面的课程理念,只有在阅读实践中才能落实。低年级阅读单元的独立设置为课程理念落地提供了支撑,实现整体观照,从单篇教学走向单元教学。

(二)从“课文”到“阅读”利于核心素养提升

素养只有在实践中才能生成。“阅读”是学生语言运用和实践的载体,是读者与文本、作者、教材编者之间的多维互动。修订版教材将“语言运用”作为教材的立足点,以一带三,让学生在学习语言的过程中自然融入和提升核心素养的其他三个方面。

(三)从“课文”到“阅读”利于阅读习惯养成

阅读习惯是学习语文的重要习惯,无阅读不成长。阅读能力要从小学一年级开始进行启蒙的、规范的、进阶的培养。一年级教材中单独标注清楚“阅读”,可以有效改变教学中教师过度发挥的现象,用教材意志推进教师的阅读教学意识,推动学生阅读习惯的养成。

(四)从“课文”到“阅读”利于学段衔接进阶

阅读单元中课文数量减少,难度降低,更好地实现了幼小衔接。从学前的亲子共读(绘本阅读)平稳过渡到一年级教材中的“阅读”和“和大人一起读”,阅读层级有序进阶。第一学段的阅读也为后续学段的阅读奠定了基础,凸显了“阅读”的序列化。

三、实践由路:学习任务群具化探析

学习任务群是2022年版课标最为重要的课程概念。统编小学语文教材执行主编陈先云在培训时强调了教材使用的单元统整意识:用好统编教材,要从整体着眼,增强整体观,实现整体与部分的统一。修订版教材中的阅读单元课型意识、统整意识大幅增强,主题更加聚焦,课文内容关联度高,为低年级单元学习任务群建构提供了可能。

(一)双线统整完成

修订后的第五单元“阅读”是小学阶段第一个定位为阅读课型的单元。本单元共有:《秋天》《江南》《雪地里的小画家》《四季》四篇课文,其中《雪地里的小画家》替换原教材的《小小的船》,原语文园地五中“和大人一起读”的《拔萝卜》调至本单元。这样的调整指向两个方面:一是“春夏秋冬”单元主题完成了统整,二是语言运用层面的“初步感知反复性句式”完成了统整。教材单元双线的内在逻辑解码,在单元内容上更好地体现了主题统整性、任务指向性和横向进阶性,统整意识有效推动着学习任务群的建构。

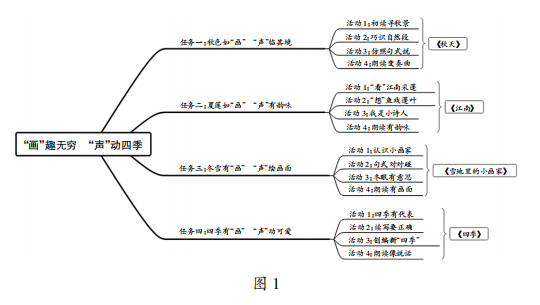

(二)明确学习任务群类属

本单元四篇课文都是表现自然之美的短小诗文,旨在让学生感受大自然的美景与变化,体会童真童趣,初步体验文学阅读的乐趣。因此,可以以“文学阅读与创意表达”学习任务群来呈现与组织。结合本单元课后思考题及2022年版课标要求,建构单元学习任务群(见图1)。

(三)学习任务群实施设计

1.单元目标定位

本单元的四篇课文都隶属于“春夏秋冬”主题,每一篇课文都像是一幅精美的图画,学习过程中引导学生欣赏用语言描绘出来的画,初步感知语言美,发现“反复性句式”,在学习过程中随文识字、写字,尝试有创意地口语表达。学习朗读是第一学段的重点任务,教学中帮助学生借助拼音读正确,熟读成诵,再进一步能读得有节奏、有韵味、有画面、有情感,为培养良好的朗读习惯打下基础,激发学生持续阅读的兴趣。

2.主题情境创设

《秋天》《江南》《雪地里的小画家》《四季》四篇课文都与季节有关,“秋景”“夏莲”“冬雪”“四季”内容指向非常清晰,单元任务群情境主题确定为“‘画’趣无穷, ‘声’动四季”。“‘画’趣无穷”:学生在文学阅读过程中感知各个季节的如画美景,在语言文字中发现季节之美、季节特点;“‘声’动四季”:学习在正确朗读的基础上用声音传递美、表达情感,在朗读中发现句式特点,开展句式仿说训练,指向语言的运用和表达。

创设符合学生认知与情趣的大任务情境:同学们,一年有四个季节,每个季节都有各自不同的景色、各自不同的趣事。我们的作家朋友为我们准备好了精彩的课文,今天就让我们一起来做“美景发现者”和“朗读小能人”,发现课文中的如画美景,用最好听的声音去朗读吧。

3.任务群内在逻辑

(1)朗读进阶:循梯度学习朗读

在本单元每一篇课文后的习题中,除去识字写字,朗读有着明显的阶梯性要求:《秋天》中的“借助拼音朗读课文。背诵课文”;《江南》中的“朗读课文。背诵课文”;《雪地里的小画家》中的“朗读课文。背诵课文”;《四季》中的“朗读课文”。这里的朗读能力训练点在统整中有步骤地实施,在学完汉语拼音的基础上,让朗读聚焦“借助拼音朗读”,这是汉语拼音知识的实践和运用,从口耳相传的无拼音朗读进入有拼音朗读。

针对本单元“朗读”序列的要求,我们设计这样四个任务——“声”临其境、“声”有韵味、“声”绘画面、“声”动可爱,每一个任务在课文中都用具体的活动来落实。

《秋天》教学中的“朗读变奏曲”。“变奏”主要细化聚焦在“一”的变调和儿化词这两个细节点上。这里的教学也很简单,读准拼音就可以读好变调,无需讲解变调的规则,大声朗读,读准拼音就行。儿化词的教学重在示范,教师打开口腔做好慢动作示范,做好卷舌动作,声音轻且短。当然,“一”字变调和儿化词要放在具体的句子中去练习,在内容情境中让朗读更有味,形成语感,最后在通读全文的基础上熟读成诵。

《江南》教学应“朗读有韵味”。古代诗词自带节奏,朗读更趋向于读出韵味。“江南可采莲”的丰收喜悦,“莲叶何田田”的韵脚拉长,“鱼戏莲叶东……”四句抓住“戏”字,在想象补白中读得好玩有趣,这些都是读出韵味的好方法。《江南》是产生于汉代的一首采莲歌,在乐府分类中属“相和歌辞”。“相和歌”本是两人唱和,或一个唱、众人和的歌曲。“鱼戏莲叶东”四句,可能为和声。这样的解读对于完成课后学习任务“朗读课文。背诵课文”有了更多的启示,领读(一人领,多人对)、对读(男女生对读)、轮读(小组间)、齐读(整班)等等,朗读形式的多样化、游戏化,让学生的学习兴趣一直处于高点,能读得好,也会记得快、记得牢。

《雪地里的小画家》教学活动中的“朗读有画面”。朗读时关注读好感叹句、问句,做足“啦”的语气词的表现,在朗读中感知雪地里“动物画画”的画面。

《四季》教学活动中的“朗读像说话”。这是朗读的较高要求,强调自然有趣、句式工整。拟人化的对话体更显活泼,做做动作,学生边演边说,再加上儿童轻言细语的朗读自带可爱,有感情朗读就水到渠成。

(2)句式训练:让表达凸显创意

在单元统整下的学习任务群中,我们在四篇课文中都设计了指向语言运用的活动:仿照句式说、我是小诗人、句式对对碰、创编新“四季”。

《秋天》中的“仿照句式说”。课文中有“__了,__了”“那么__,那么__”“一会儿……一会儿……”三个反复性句式,在教学活动中要敏锐捕捉这几个语言运用的训练点,可以联系生活实际换一换,帮助学生初步感知反复性句式。

《江南》中的“我是小诗人”,用替换的方式模仿诗句格式:“虾戏莲叶间,虾戏莲叶东……”“鱼”的替换为第一层次。“蝶戏荷花上,蝶戏荷花下……”“蝶”和“荷花”以及位置的变换,让表达更丰富。教学时引导学生联系生活实际,完成句式填空,读一读,想一想,乐一乐,课堂氛围愉悦,在实践运用中提升语言的感知力和表达力。

《雪地里的小画家》中的“句式对对碰”,是对儿歌中的工整句式的模仿练习:雪地里还会有哪些小画家?他们会画出什么图画?

这里不局限于用脚画画,大象的鼻子画弯弯的小河,小猪的鼻子画藕片……学生想得丰富,说得开心,思维变得灵活,表达也更有创意。

《四季》中的“创编新‘四季’”,指向学生在前面课文多次模仿句子基础上的能力提升。在《四季》课文学习时可以先融合语文园地五中的“字词句运用:读一读,说一说”口语仿句训练,统整调序,先说“我喜欢什么季节,因为什么”,再对照课文进行句式训练。在“我喜欢什么季节”任务的基础上再帮助学生搭建语言运用支架,引导学生关注并梳理出每个季节的典型事物和独特现象:

春天有竹笋、桃花、燕子……

夏天有萤火虫、知了、青蛙……

秋天有柿子、落叶、菊花……

冬天有冰面、梅花、雪花……

再用“换一换”的练习方式帮助学生完成相似句式的学习与

内化:

竹笋尖尖,他对燕子说:“我是春天。”

西瓜圆圆,他对萤火虫说:“我是夏天。”

柿子红红,他红着脸说:“我是秋天。”

梅花朵朵,他哈着香气说:“我是冬天。”

春天的典型事物“竹笋”“燕子”,夏天的“西瓜”“萤火虫”,秋天的“柿子”等,当然学生说“冰激凌甜甜:我是夏天”,这就是思维的发散迁移与创造,是对独特现象的描述,值得肯定鼓励。在练习的过程中可以适当聚焦叠词的运用,如“尖尖”“圆圆”“红红”“朵朵”,在朗读中感受叠词的韵味。

(3)知识获得:课后习题觅真知

每一篇课文的内容都是学习的知识点,在不同的课文中还有具化的技能提升要求,教材编者安排在了课后习题中。课后习题中多样化的问题为撬动全链条学习过程的情境性提供了序列性思维支架,是具体课文学习时的关键评价维度及指标,也是学习任务群任务设计的核心。

《秋天》教学中设计“巧识自然段”活动,这是课后习题“数一数,课文一共有几个自然段?”的活动呈现。教学时先区别“课文”与“诗歌”(古诗、现代诗、儿歌),再用顺口溜的形式帮助学生记忆辨析:自然段我知道,空两格标序号。本单元课文只有一篇课文,其他都是诗歌、儿歌,在巩固练习时可以直接选取本单元“和大人一起读”中的《拔萝卜》进行认识和标注序号训练,这样也形成了单元内的统整与勾连。

《雪地里的小画家》教学中设计“冬眠有意思”,也是紧扣课后习题设计的活动。“雪地里来了哪些小画家?他们画了什么?青蛙为什么没参加?”三个小问题用“冬眠有意思”活动统整,三个问题两个指向,隐藏着思维进阶。“雪地里来了哪些小画家?”和“他们画了什么?”指向课文内容的梳理,数得清四位小画家,一一对应画了什么,这是信息的梳理筛选与整合能力。“青蛙为什么没参加?”是问句的感知,也是打开了认知层面“冬眠”的探究延展,知道其他冬眠的小动物,更换句式强化认知,在语言运用中拓宽知识的外延。

阅读单元的教学重心在阅读训练,因思维导图篇幅有限,识字和写字环节并没有单独体现,我们在实际教学中可以在每一课教学时将其融合在各项活动中,也可以灵活添加单独的教学板块。

(来源:《小学教学设计》(语文)2024年第10期/郑先猛 江苏省苏州高新区白马涧小学)