学校诊断的价值追求及其实现要点

强化学校教育主阵地作用是建设教育强国的重要部署。校园生活本应是美好而幸福的,但在社会快速发展变化的时代背景下,学校发展行进的道路上充满了挑战和诱惑,使得学校有时会忘却自身应有的模样。与此同时,每一所学校都具有自我改进和回归初心的内在渴求,并为此努力进行各种尝试和探索。通过开展学校诊断的理论建构和实践探索,实现以诊促改,能够为当前中小学校的实践改进提供着力点。

十余年来,我们团队作为专业第三方,以促进者朋友的身份,在与众多学校组织开展的学校诊断中,致力于“与时俱进,将学校建设为学生快乐成长、有效学习,教师幸福工作的地方”的目标愿景,在共同、持续和周期性地对学校功能进行系统描述和判断过程中,对于学校诊断的价值取向和行为原则形成了明晰的思路。

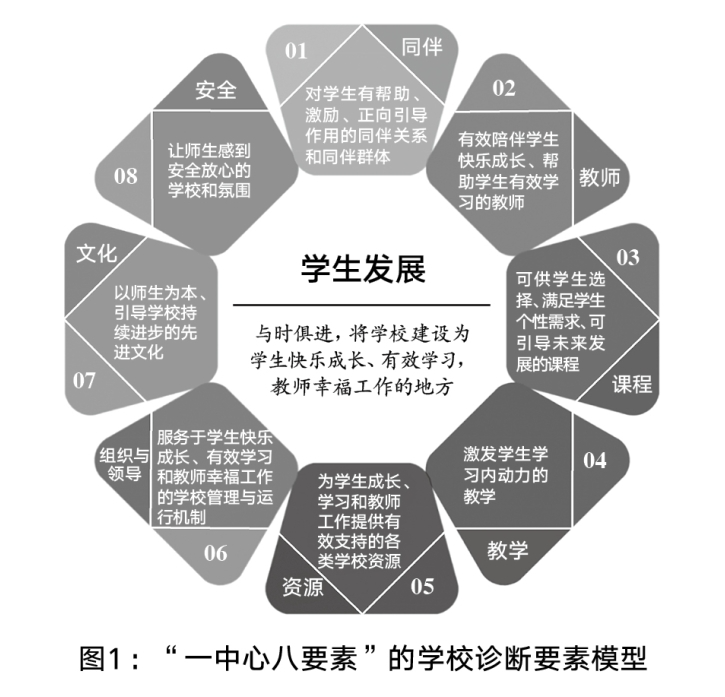

“为了学生发展”即关注到学生作为“人”这一鲜活独特的存在,并且为“人”的全面而有个性的发展服务。这是我们在开展学校诊断时一直坚守的核心价值观,同时更应该是学校教育的核心价值观之所在。我们以这一核心价值观为中心,形成了“一中心八要素”的学校诊断要素模型(如图1),[1]并通过若干诊断项目,为学校的日常运行情况“照镜子”“做体检”和“把脉问诊”,促进学校高质量发展。

1.“照镜子”:以学校诊断为学校运作预警风险

学校是承担立德树人使命的专业组织,学校的教育理念、学生观等对学校发展而言是方向性的,必须确保其不偏离初心和使命。学校诊断以“为了学生发展”这一价值观为“镜子”,可以帮助学校照一照其是否沿着正确的方向前行。首先,要照见学生发展在学校运作中的位置。比如:学校所作所为的出发点是否为了学生发展?学生发展是否作为学校决策首要且决定性的因素?当学生利益与教师利益或学校发展利益出现冲突时,学生利益是否优先得到保障?学校诊断通过对诸如此类观照点的审查,可以帮助学校将工作重心始终定位到服务学生发展上。其次,要照见学生是否获得了真正的发展,即学生是否获得了作为一个“人”所应当的全面而有个性的发展。教育必须尊重和遵循学生发展规律,需要有持之以恒的耐心和定力,着眼于学生长远且健康的发展。中小学校破除“唯分数”“唯升学”倾向,就是要承认和尊重每个学生独特的发展特点,用心去浇筑、滋养那一颗颗美丽而纯洁的心灵。当学校确实做到真正为了学生的发展时,就避开了前行道路上最大的风险,所面临的困难也终将迎刃而解。

2.“做体检”:以学校诊断为学校健康保驾护航

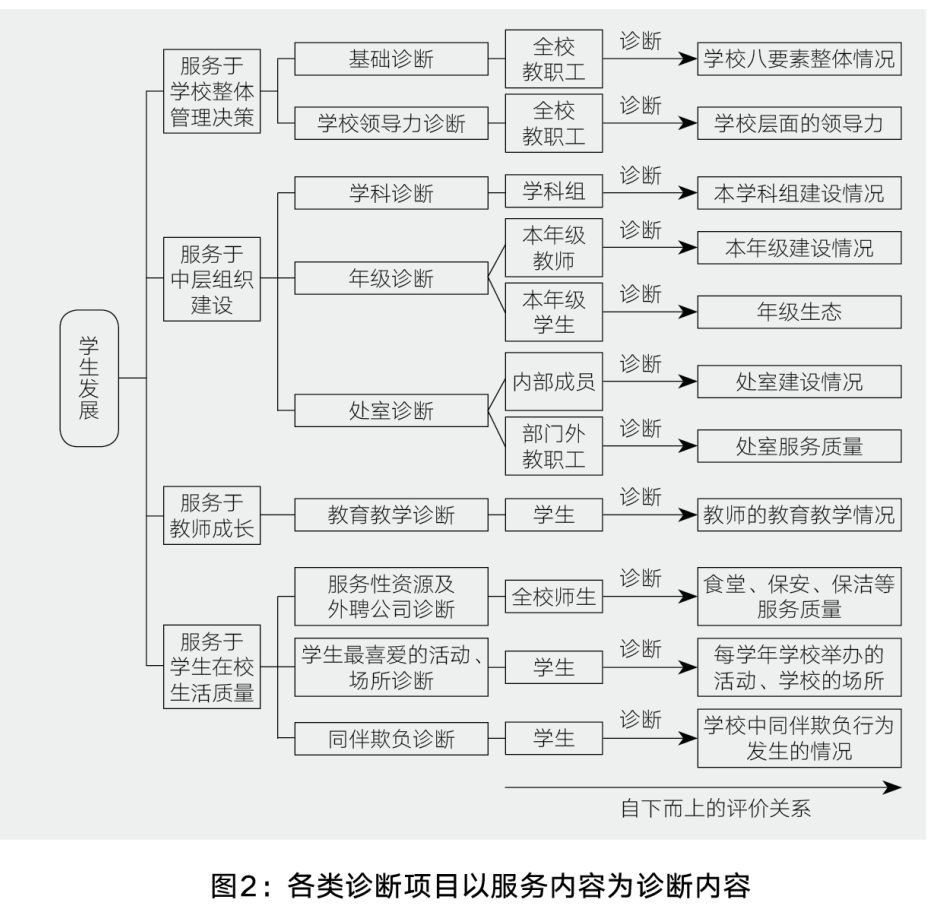

对于学校而言,健康意味着学校系统内各事务有序运作,很好地致力于促进学生发展。在这样的组织健康观下,学校诊断基于“为了学生发展”的出发点,通过确立学校健康指标,为学校开展常规性的“体检”。首先,在具体健康指标即“诊断什么”方面,概括而言,就是基于“为了学生发展”这一中心的学校日常运行与发展的八要素,包括“同伴”“教师”“课程”“教学”“资源”“组织与领导”“文化”“安全”(如图1)。这八个要素基于个体发展生态系统论视角,涵盖了学校内部学生学习与生活的微观、中观和宏观系统的生态要素,构成判断学校育人功能发挥情况的核心指标。其次,在如何进行体检即“怎么诊断”方面,基于诊断的八要素,形成了服务于学生在校生活质量、教师成长、中层组织建设和学校整体管理决策的各类诊断项目。这些项目收集来自师生的想法和需求,采取自下而上的方式进行质量评价,以此对学校不同层面的组织或个体的功能发挥情况进行判断。[2]

3.“把脉问诊”:以学校诊断服务学校发展

基于上述价值理念以及专业化的理论框架与技术,学校诊断具备为学校预警风险和健康护航的功能,而这些功能之所以能在学校得到有效发挥,其中特别重要的是,学校诊断专业第三方以促进者朋友的身份为学校发展“把脉问诊”,并督促以诊促改的全过程,从而助推学校的自主发展——这在很大程度上改变了全凭自省自觉意识的学校自我诊断的效率和效果。作为促进者朋友,专业第三方具有独特的角色定位。一方面,始终保持朋友的立场,站在促进学校健康发展的角度,保持真诚性、批判性和促进性,在诊断过程中愿言、敢言和善言,在诊断目标达成、诊断实施以及诊断后的改进等全过程中,全力以赴地为学校提供支持和帮助。[3-4]另一方面,作为促进者朋友,专业第三方要在诊断过程中与学校形成优势互补的协同合作机制。比如:专业第三方重在发挥测量学、评估学等方面的专业优势,在工具研发、数据采集、报告生成以及资源和共享平台支持等方面进行主导;而学校则集中精力完成与学校发展状况密切相关的本土化工作,在工具校本化修订、实施环节的推进、报告解读以及推动并跟踪学校改进等方面为主导。[5]在这种优势互补、相互协调开展工作的过程中,学校得以实现从以诊促改走向以诊促建。

真实性关涉人的自我意识,是人努力识别并表达自己真实想法和信念,从而与真实自我保持一致的内在诉求,是一个人成为真实、完整、善良和自主个体的基础。[6-7]从这方面而言,学校诊断也是帮助学校守护校园内的真实性、推动学校生态返璞归真的过程。

1. 支持师生真实地表达心声

学校诊断是一种学校自我评价方式,评价是评价者针对被评价者某方面的情况进行意见、建议表达,其中,真实表达是评价活动的基础。因此,评价数据的真实性是评价中首先关注的问题。针对这一问题,学校诊断需在技术和理念层面下足功夫。在技术层面,基于“事前预防、事中控制和事后识别”的全流程质量把控思路,通过诊断前开展全体动员、问卷填答中设置适当提醒以及获得数据后对无效作答数据进行识别与筛查等方式,尽可能地提升用于诊断分析的数据真实性。在理念层面,真实表达建立在安全、信任的基础上。学校诊断专业第三方的真实存在,为建立和加强基于数据安全的信任关系提供了一个新机制。比如:促进者朋友对数据保密性的承诺与捍卫,就是在向师生们传达一种可靠性——师生们填答的原始数据不会出于任何理由而到达学校管理者手中,这传达的不仅仅是对学校诊断的信任,更是强调了包括学校内部各群体在内的组织和个人之间信任的重要性。基于这种信任关系的建立,真实表达变得更容易。

2. 鼓励教师和管理者真实地倾听

在评价过程中,与真实表达相对应的是真实倾听,前者涉及为什么愿意去做出评价,后者则是为什么愿意被评价。真实倾听意味着客观、理性和全面地去面对评价结果,并将评价结果应用于自我改进。在学校诊断过程中,这一方面依旧要通过技术和理念层面的共同努力实现。在技术层面,要坚持“不高利害使用”“分层反馈”等原则,提供一对一的报告自主下载渠道、给予报告解读方面的培训、搭建交流分享平台等,为学校的教师和管理者准确理解报告内容以及正确使用诊断报告提供具体指导。在理念层面,要促进真实倾听涉及信任、包容以及关怀等。信任意味着相信作为被诊断者的组织或个体具有对自身成长发展负责的主体意识,具有努力改进的内在动力,因此始终不以高利害方式试图去强迫;包容意味着尊重被诊断者发展的历史情况及规律,给予其充分的时间和自主空间去消化吸收,因此不直接提供所谓的“药方”替代其发展;关怀意味着积极为被诊断者的改进提升提供所需的支持,始终保持对其成长的关心。在诊断这件事上,每个人都是提供帮助的人,而不是做出评价的人。

3. 助力校内构建真诚质朴的人际关系

在学校诊断中,当学校内各主体的真实表达与真实倾听逐渐成为常态时,学校内也将潜移默化地构建起真诚质朴的人际关系,此时,学校诊断也就成为体现和促进这一关系的平台。在这样一种状态下,诊断者与被诊断者彼此尊重、坦诚相待,真诚成为自然而然的事情。这种真诚质朴从学校诊断的真实表达与倾听出发,进而渗透到学校日常工作生活之中。比如:教师不会因为担心学生给自己打低分而故意去“讨好”学生,或者故意对学生放低要求,而是会“严而有爱”,并与学生真诚沟通,更多从学生视角出发,努力为学生提供适切的帮助。再如:教师与管理者之间不会是“你好我好的一团和气”,而是在看见优势、发现不足中提供建设性意见,在充分肯定中不失客观公正。同时,学校诊断本身也通过对数据无效率的持续观测等后效诊断方式,考察学校诊断文化的落地情况,以元评价的视角进一步确保诊断在真实地发挥作用,以促进学校真实地发生改变。

服务是一种有意识地选择去优先满足他人需求,发自内心地去关怀和帮助他人,让他人变得更健康、更有智慧、更自由和更自主的过程。[8]从这个角度来说,在开展学校诊断时,要在促进学校改进成长的同时,致力于帮助学校各主体间形成服务思维,助力学校形成关怀氛围。

1. 倡导在学校形成服务思维

服务是学校开展各项工作的基本形式,其核心的工作是“为学生发展服务”,其他工作也都围绕为这一核心工作提供服务而展开。在开展学校诊断时,我们倡导形成服务思维,努力推动学校内实现教育教学一线服务于学生成长、干部服务于师生、支持部门服务于教育教学一线的现代学校治理图景。[9]教育教学一线服务于学生成长,意味着要更新教育教学理念,如要重在培养学生的自主意识与能力,从教走向学,给予学生更多更真实的个性化关怀等;干部服务于师生,意味着干部要摒弃官僚思维,如要主动了解师生学习和生活中的困难,并提供力所能及的帮助,积极为一线搭建平台、提供资源等;支持部门服务于教育教学一线,意味着支持部门要转变管理方式,不是以方便自己管理为出发点,而是主动去了解教育教学一线的需求,以最大限度满足教育教学一线需求为目标而创造性地开展工作。在开展学校诊断时,要将这些服务内容作为诊断内容,通过真实的评价反馈促进服务在学校成为常态(如图2)。

2. 助力学校形成关怀氛围

学校诊断对服务的强调与倡导意在促进关怀在学校真实地发生,助力学校形成关怀氛围。在教育中,关怀关系是首要的,这是教师与其他职业的最大区别。[10]关怀是实践性的、关系性的,需要关怀者主动去表达,需要注重被关怀者的感受。[11-12]学校教育中对学生的关怀最需要及时表达,错过了关怀也就失去了教育的核心。诺丁斯认为,教育本身应该关注学生整体性的发展,关心学生的幸福,关怀始于教师的关怀行为,完成于学生的被关怀感受,学生在关怀感受中学会关怀、学会自主性发展,是最让教师感到欣慰的。[13]关怀需要主动表达,但不能成为打着“为你好”幌子的压迫,而是要设身处地去考虑被关怀者的具体处境与感受,在双方都满足的时候才能完成关怀。从这个角度来说,学校诊断以自下而上的评价方式展开,不同于传统评价自上而下的显著特征,所以,这样的评价不是冰冷冷的“宣判式”的评分,而是关怀式、突出正向激励的反馈。诊断内容来源于对学校中常见的关怀行为的感受和表达,诊断过程为关怀的表达提供了一个独特平台,而诊断结果是关怀效果的反馈,以此助力学校将关怀变成管理中自然而然的事情。

生生不息、不断变化是万物运作的常态。学校作为一个独特的社会组织,也时刻处于发展变化之中,持续性改进对学校来说是基本状态。学校诊断在促进学校改进的过程中,也在引领学校持续地向着更高的目标前行,并通过帮助学校提升反思力,让诊断文化落地于学校发展的日常,唤醒其持续改进的内动力。

1. 注重引领学校持续改进

改进是一个脚踏实地、循序渐进的过程。因此,在确定学校改进的具体目标时,必须立足于当前的现实情况,同时又保持一定的挑战性,即应当处于学校的“最近发展区”。基于这一发展理念,在开展学校诊断时,要通过诊断工具校本化的方式来确保诊断的适切性和引领性。每所学校都是一个鲜活、独特的组织,有其自身的历史文化及成长轨迹,需要被个性化地关注。因此,诊断内容在不同学校间不是整齐划一的,而是基于每所学校的特点及发展情况进行校本化改造。作为促进者朋友,我们团队每学期会通过诊断启动研讨与商议的方式,与合作学校共同议定各学期的诊断内容;同时,在正式开展诊断数据采集前,为学校提供专业的指导,帮助其基于自身情况对诊断工具进行校本化修订,修订后的诊断工具立足学校实际的同时也赋予各类被诊断者更高期待。当然,我们也在对学校诊断进行持续性更新,比如:关于“一中心八要素”的阐释一直在与时俱进地迭代,这样的迭代不是为了保持新鲜感的不断重来,而是始终着眼于学校组织在时代、制度背景的变化和发展中坚守为了学生发展的初心、虽细微但深刻而谨慎的微迭代。[14]

2. 帮助学校进行反思性实践

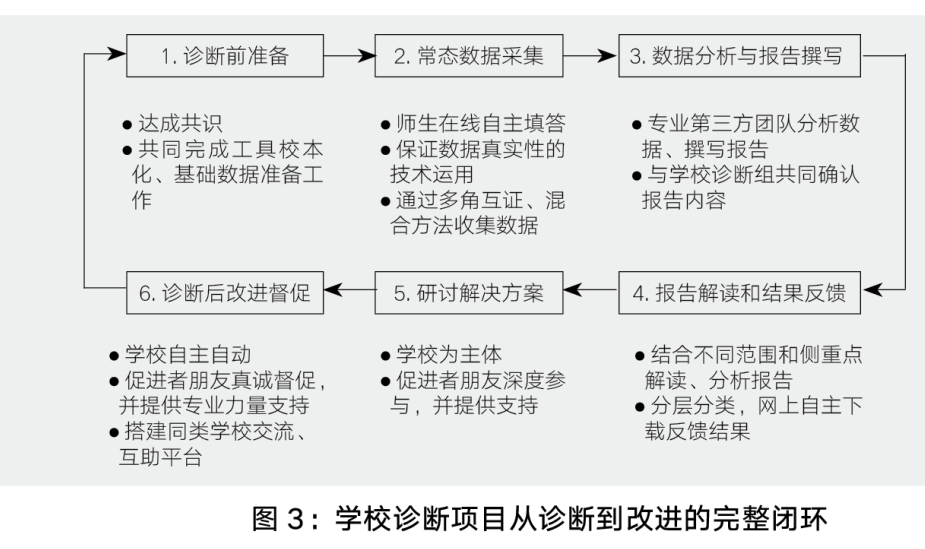

在开展学校诊断时,我们在诊断内容、诊断参与以及诊断反馈等方面努力为学校提供发展与支持,但是,谁也无法替代学校作为自身发展第一责任人这一主体地位。真正的改进需要学校直面困难与挑战,脚踏实地地行动起来。在这一过程中,学校从自身出发、由内而外的反思性实践非常重要。反思性实践是在与情境的反思性对话后,重新框定问题并付诸行动,在行动中产生新的发现,又在新的发现中反思……依此呈现出螺旋上升的发展过程。[15]在开展学校诊断的过程中,如何应用诊断结果,如何面对诊断所发现的情况等,需要学校进行审辨反思,基于实证数据作出适当的决策。在这一过程中,促进者朋友发挥着督促和提醒作用。比如:每次诊断结果出来后,学校需要结合自身发展情况分析优势和不足,基于现状反思形成具体的改进措施,并接受来自促进者朋友的督促。反思性实践不仅针对学校诊断本身,更多的是促进学校在日常工作中进行反思性实践。比如:教师在面对教育教学诊断中发现的问题时,不是将其简单地归咎于学生,而是反思自己在理解和帮助学生等方面还有哪些可以改进;支持部门反思如何为师生提供更好、更便捷的服务;干部们同样反思资源、政策以及环境等如何更好地优化使用,以便更好地让师生们获益。在实施学校诊断项目的过程中,我们坚持从诊断到改进的完整闭环流程(如图3),[16]以促进学校保持持续的反思性实践。

3. 唤醒学校持续改进的内动力

在开展学校诊断的过程中,我们为学校提供的不仅仅是一套实用的工具,更重要的是帮助学校形成一种诊断文化。诊断文化以“为了学生发展”这一核心价值观为牵引,关注“人”的感受,旨在促使学校内的教职员工形成“真实反映心声”“积极面对问题”“善于自我反思”以及“乐于分享”等关键行为特征。同时,诊断文化在学校的形成并不是由项目组灌输而成的,而是通过学校诊断唤醒了本来就存在于学校内的文化基因。当学校文化中生长出诊断文化的部分时,学校发展将更多呈现出内生性,即在一个开放的系统中,学校发展始终由其自身因素来决定。学校诊断的目的不是让学校离不开诊断,而是让学校能够自主地发展。学校形成诊断文化后,也就唤醒了自身持续改进的内动力,这也是让学校生生不息、持续改进的原动力。

参考文献:

[1] 李凌艳,刘心如.教育高质量发展视域下的学校评价转型[J].中小学管理,2024(11):15-19.

[2][9][14][16] 李凌艳.学校诊断:引领学校走向治理的系统实践[J].教育学报,2023(4):97-108.

[3] 李凌艳.学校诊断[M].北京:北京师范大学出版社,2020:58.

[4][5] 李凌艳,许璐,苏怡.促进者朋友:爱尔兰学校自我评估中专业第三方的定位与实践模式[J].外国教育研究,2019(11):105-113.

[6] Gardner W L,Cogliser C C,Davis K M,et al.Authentic leadership:a review of the literature and research agenda[J].Leadership Quarterly,2011,22(6):1120-1145.

[7] 韩翼,杨百寅.真实型领导:理论、测量与最新研究进展[J].科学学与科学技术管理,2009(2):170-175.

[8] Greenleaf R K.The servant as leader[M].Indiana:The Greenleaf Center for Servant Leadership,2015:13.

[10][11][13] 侯晶晶,朱小蔓.诺丁斯以关怀为核心的道德教育理论及其启示[J].教育研究,2004(3):36-43.[12] 檀传宝.爱的解释及其教育实现——孔子的“仁”与诺丁斯的“关怀”概念之比较[J].教育研究,2019(2):149-152.

[15] 李莉春.“行动中反思”的实践认识论评述及其对教师发展的意义[J].教师教育研究,2007(6):14-18.