创造点亮素养——探寻中小学音乐创编教学的自研之路

长期以来,在音乐课堂中培育学生的创造力既是一种期待,更是音乐学科的价值和所倡导的育人目标之一。随着《义务教育艺术课程标准(2022年版)》(以下简称“课标”)对创意实践这一核心素养目标的提出,有关如何帮助学生形成创新意识、提高艺术实践能力和创造能力的理论探讨亦愈演愈烈。但是,反观现下的音乐课堂实际,音乐创编似乎成为教师讳莫如深的一个话题,存在着“教师不爱教,学生不想学”“教师想要教,但能力达不到”“教师教过了,但学生仍不会”,以及用动作、画图、文字的创编代替音乐创编的“浅创编”等问题。音乐赏析、表演相关的课堂浓墨重彩,音乐创编的课堂则一带而过的现象亦屡见不鲜。实际上,欧美国家的中小学音乐课堂也经历着类似的问题,这些问题的源头既指向教师的能力,更涉及教师的观念。但为什么一些国家,如法国、德国、芬兰,其全科教师*也能带来一堂别开生面的音乐创编课?[1]。对此,我们应该反思:是否我们过高地看待了“音乐创编”,认为音乐的创造性教与学只适用于“莫扎特式的天才”教师与儿童,从而不断强调“教师能力不足,不能胜任音乐创编教学”;抑或过低地看待了“音乐创编”,将“写写词、画张画、拍拍手”等视为音乐创编的全部,离开音乐谈音乐创编。

*欧洲一些国家设有“全科教师”,即在中小学负责教授多门学科的教师,往往非音乐专业。

针对这些思考,本文基于法国、德国、巴西等国家开展的中小学课堂音乐创编教学的最近经典案例,结合我国音乐创编教学情况和学生学情,提炼有用经验,从起点、支点和生长点三个方面探讨音乐创编的教学过程,以期为一线同仁提供借鉴。

如何开启音乐创编的课堂教学,使其既兼顾学生兴趣的激发,也适应学生的现有认知水平,是许多教师困扰的问题。于作曲家而言,创作往往起于一个灵感,然而这一灵感通常源于长期的感悟、思考或阅历等。对于时空有限的课堂教学而言,苦等学生“灵感”的降临极不现实,因而,教师应做的是,设计活动,“赋予”学生音乐创作的“灵感”,以此作为音乐创编教学的起点。在不同国家,活动的起点作为激发学生参与音乐创编的重要组成部分,具有不同的特色。

(一)法国“香颂”的起点:诗词

在法国,香颂*是中小学音乐课堂中进行音乐创编活动的重要体裁[2]。一方面,法国香颂强调词曲的结合;另一方面,其歌词多源于法国古典诗词,因而也为法国教师开展具有跨学科特点的教学带来了诸多启发。围绕香颂进行的音乐创编,通常起于诗词的品读。课堂上,教师先引导学生在理解诗词含义与情感的基础上朗诵并感受诗词的韵律,进而为其即兴创编节奏,再开展“为诗词寻找旋律”的小组实践活动。[3]在此过程中,尤其是在面向低年级学生的教学过程中,教师的主要角色是记录者,即为学生的即兴创作记谱,记下的曲谱将在后续的小组展示中供学生比较、选择。这一学习活动的起点不仅为学生打开了从文学到音乐的大门,也引领着学生像歌曲作家一样思考——思考歌词韵律与音乐旋律之间的关系。

(二)巴西“波萨诺瓦”的起点:律动

在巴西,围绕波萨诺瓦*进行的课堂音乐创编的起点是律动与即兴的舞蹈动作编排。[4]作为风靡巴西的流行音乐体裁,一方面,波萨诺瓦所含有的桑巴元素早已深深地刻进了巴西人的文化基因,课堂中学生能够非常自然地随乐舞动;另一方面,学生日常体验中常听、爱听的音乐出现在课堂中,也成功激发了学生的创编热情。课前,教师会精心截取一段以4或8个和弦进行的波萨诺瓦乐段,并在课堂中循环播放,引导学生分小组开展从随乐的即兴律动到舞蹈动作的创编。[5]其间,组内的讨论、组间的评价及师生的交流成为进一步优化舞蹈动作的抓手,各小组成员的舞蹈创意皆有机会融入最终的舞蹈作品中。而到下一个课时,用课堂乐器、身体乐器、声势等为舞蹈创编的音乐伴奏则成为从舞蹈创编到音乐创编的起点。

(三)加拿大“声音漫步”的起点:景观

在加拿大,“声音漫步”是较受推崇的课堂音乐创编教学模式。该模式受到音乐源于自然及随机音乐理念的启发。[6]正式开展音乐创编之前,教师会带领学生走进自然并布置任务——用信息设备(如手机、摄像机)等记录自然中的景观与声音,如树梢上的鸟鸣声、池塘里的青蛙呱呱声、林间的树叶沙沙声等。此过程中,教师将化身为学生采集素材的档案管理者和音频处理者,这些素材将在后续的创编活动中供学生选择、运用,例如,用啄木鸟的啄树声作为节奏,以青蛙的叫声为每一小节的重音。在开放的探索空间中,学生的想象力被大自然的音符所点燃,俨然成为音乐创编的“开山鼻祖”——因为在创作完成的音乐作品中,最原始的声音素材来自学生的采集。

在克罗地亚,“声音游戏”是小学学段开展音乐创编活动的重要方式。游戏的起点是模仿,如教师用不同节奏来念每位学生的名字,或敲击桌面、拍手打出一个节奏型,再或用不同课堂乐器演奏一小段旋律,由学生模仿。模仿的过程不仅培养了学生的音乐感知和听辨能力,更重要的是通过“你能根据刚才的模仿,即兴演绎一段新的节奏、旋律片段吗”这样的引导性问题,开启了学生创造的潜能。[7]“声音游戏”最初的活动极为丰富,教师可以一对一地进行“演绎—模仿反馈”,也可以引导学生进行“击鼓传花”式的模仿接力。如由第一排首位学生打击一个节奏型,由下一位学生即兴地改变其中某几个音符的音值,形成变化后传递给后一位学生,直至全员参与。这种以模仿作为学生音乐创编起点的教学方式,其优势在于,一方面,模仿符合低龄段学生的天性与认知规律,另一方面,模仿本就是人类学习任何事物极为重要且最初的一环。在模仿中,学生不仅可以积累丰富的听觉经验,直达音乐最基础的要素——节奏、音色、音值等,更能为后续的创编打下坚实基础。

基于此,反观我国中小学音乐课堂,法国有香颂,我国更是有丰富的唐诗宋词;巴西有桑巴舞蹈,我国也有独特的民族音乐和舞蹈;加拿大的“林间采风”及克罗地亚的“模仿游戏”,其模式与方法实际上已然在我国课标的学习任务中有所体现,如“趣味唱游”中要求“能按要求随音乐进行动作模仿、音乐游戏、角色扮演和舞蹈表演等,用身体律动表现音乐的基本要素”,“发现身边的音乐”中要求“能举例说明生活和自然界中声音的特点,能运用人声、乐器、动作或其他合适的方式进行模仿、表现和创造”,等等。如何遵循课标并从中华优秀传统文化和广袤的自然景观中提炼适当的“灵感”,以开启具有中国特色的课堂音乐创编活动,真正指向创意实践核心素养的发展,是我们音乐教育者需要进一步思考的课题。

不加引导,放任学生自由即兴地开展创编活动,将学生最终所产出的或“怪异”或“新颖”的作品皆视为学生的“创造”,这样的做法对学生的创造力发展以及分辨什么是创造性成果而言,其效果有待商榷。真正的创造绝非无源之水,它需要在一定的程序和规则中发展,如同植物生长需要土壤和养分。因而,在音乐课堂中如何为学生铺设通往音乐创编过程与成果的支点,是每位音乐教师应当思考的重点。根据各国经验以及我国音乐创编教学情况和学生学情特点,下文总结了三种创设支点的模式,供同仁参考。

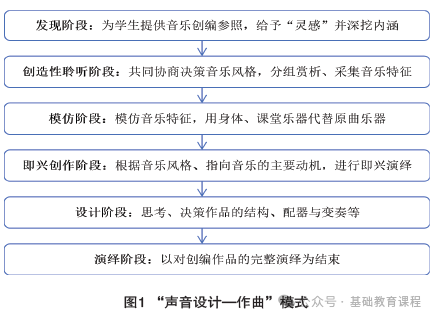

培养学生“像专家一样思考”在有关核心素养的讨论中备受推崇,“像作曲家一样创作”的教学模式也基于此。“作曲家是如何创作的?”这一问题是该类模式的共同参照,其目的是引导学生像作曲家一样思考,并以作曲家创作的步骤为支点,帮助学生历经音乐创编过程,完成音乐作品。如德国音乐教育家布克哈德(Burkhard)提出的“声音设计—作曲”模式,其中包括发现、创造性聆听、模仿、即兴创作、设计和演绎等过程(图1)。[8]

“声音设计—作曲”模式主要针对中学学段的学生,需要学生掌握一定的音高、节奏、音色、结构等基本音乐要素知识。在发现阶段,教师会给予学生“灵感”,如提供一幅名画、一首诗词或一件艺术品,并布置为其创作一段旋律的任务,引导学生探索其中的文化内涵与审美要素。而在创造性聆听阶段,师生会结合前序对创作参照的理解,共同协商、选择作品的风格。在此过程中,教师需根据选择,提供该风格的经典作品,并以“还可以怎么样”等提问引导学生听辨、探索其中的音乐要素。通常情况下,教师在该阶段会引导学生以分组聆听及完成针对性任务的方式加以探索,如不同小组聆听并提炼不同的音乐要素,“节奏组”提炼该风格的特定节奏,“音色组”分析其采用的主要乐器与音色,等等。学生在教师的辅助下汇总采集到的信息并进一步理解该音乐风格的特征。模仿阶段则是引导学生对所提炼的音乐要素进行模仿,用身体乐器、课堂乐器、人声等代替原作品中的乐器,通过演奏和体验为即兴创作打下基础。在即兴阶段,学生的即兴创作并非漫无目的,而是指向最终作品的主要音乐动机。课堂上,学生通常会分小组,用声势、人声音阶游戏*或在教师柯尔文手势*的帮助下,根据提炼的风格特征进行即兴演绎。教师则会将各小组的即兴成果汇总,并通过集体协商的方式决定使用哪一个创意作为音乐创作的主要动机。随后的设计阶段,教师会引导学生像作曲家一样思考作品的整体布局,如使用哪种曲式结构、在主要动机上作出哪些变化使其成为变奏或对比乐句、用到哪些“乐器”,等等。最终的创作成果则是以完整的演绎呈现。

(二)结构化教学,以音乐要素为支点

语文课进行写作教学时,教师需要逆向梳理,从作文的类型、主题、谋篇布局到字里行间的语法、词汇等,捋清创作一篇作文所应用到的知识技能,从而将碎片化的内容整合,以进阶的方式引导学生逐步掌握,并能迁移应用。音乐创编教学亦是如此,教师应思考的是学生创编一个音乐作品应该(至少)掌握哪些知识技能,如何以结构化方式将这些内容组织起来,并循序渐进地开展教学。对此,克罗地亚的维杜林(Vidulin)为我们展示了一种带有结构化特征的思路——“既定模式”[9]。相较于上述针对有一定知识基础的“声音设计—作曲”模式而言,维杜林的策略可以用于更低年龄段的小学生。

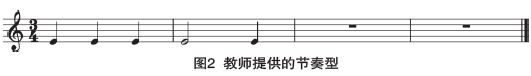

音乐作品最基本的成分是音乐要素,所有的音乐作品皆是由不同音乐要素组合而成。学生想要自主创编一首音乐作品,对音乐要素知识的体验与掌握必不可少。既定模式便是基于此,以各音乐要素知识间的逻辑关系为依据,设计指向音乐创编的进阶性教学过程。既定模式的课堂起于最基本音乐要素的节奏、节拍教学,教师会提供一个用于学生继续创编的节奏型,如图2所示。

在学习不同音符时值的同时,教师会引导学生用课堂乐器或身体乐器进行演奏,并通过个人或小组即兴的方式对原节奏型进行创新改编,学生的改编成果如图3所示。

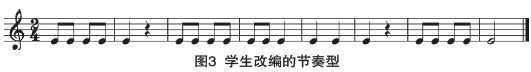

在学生充分体验和尝试不同节奏型,并对时值、节奏、节拍等音乐要素知识有较深入掌握之后,便进入音高、旋律的创编环节。在此环节,教师给出的任务是“根据你的审美判断,尝试为节奏型添加音高”。小组通过课堂乐器或人声,即兴为节奏型加上音高,而教师则是各小组讨论、决策的引导者以及乐谱的记录者,图4为小组集体创编的乐句。

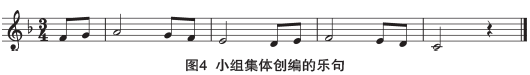

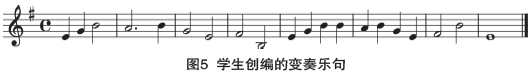

紧接着是调式调性环节,教师会以不同的调高或以改变大小调式的方式演奏学生创作的音乐,供学生选择。在学生欣赏自主创作成果的同时,教师需要引导学生感受不同的调式调性,导入相关知识。调式调性确定后是和弦的选择与体验,教师会以不同的和弦为学生创作的旋律进行伴奏,学生则是用人声或课堂乐器进行合奏,在自主参与的演绎过程中决定使用哪一个伴奏版本,并与教师一起分析思考可以改进的地方。最后是曲式结构的环节,在了解一些简单音乐结构的基础上,根据最初的成果创编新的音乐片段,图5是学生创编出的变奏片段。

至此,在以音乐要素为支点的引导下,学生历经了从节奏、节拍、音高、旋律、调式、调性、和弦到音乐结构的整个创编过程。除知识进阶的结构化特征外,学生不断历经“习得—运用”的过程也是该模式的另一亮点。

(三)项目化教学,以阶段任务为支点

在欧洲,以项目化方式开展中小学音乐创编教学已有多年的历程,其间诞生了许多长期开展的项目,如英国的“响应”(Response)项目、奥地利的“声音之网”(Klangnetze)项目等。这些项目多数以“中小学音乐教师+作曲家”的模式在课堂中开展教学,同时也为教师提供大量的培训活动,并倡导项目化的课堂音乐创编教学。[10]值得说明的是,虽然“教师+作曲家”的模式也值得在我国推广,但在一些地区恐难实现,因此,本文提炼了由教师独立开展的项目化教学案例,以供参考。

如维杜林-奥尔巴尼奇(Vidulin - Orbani)的“校园音乐剧”项目化音乐创编教学[11],其过程并非简单地集中学习几个课时或一个单元,而是通过阶段任务的方式做出了更长远的学习规划,将每个阶段任务分插进一学期或学年的教学进程之中。为完成集体创编“校园音乐剧”这一项目目标,教师可以设置以下阶段性任务:剧本编撰,歌曲创编,演唱、演奏和录音,舞台与服装设计及舞蹈编排。从上述任务可看出,除项目化特征外,该音乐创编教学模式还具有跨学科教学的特征。学生会经历涉及语言文学的剧本改编与创编,以及美术与舞蹈等姊妹学科的服装设计与舞蹈编排,等等。实际上,在我国课标的“学习任务5:小型歌舞剧表演”中,对8-9年级学段亦有着“根据歌曲的主题创编短小歌舞剧并进行表演”等教学建议与要求。教师可以从更长期的计划着手,针对不同的阶段任务,设计相关的跨学科单元教学,直至达成校园音乐剧的创编与演绎。

再如,“声音漫步”项目融合了影视与音乐的相关元素,教师会带领学生进入大自然,通过摄影设备记录大自然中的各种声音与景象,历经素材处理、讨论与选择、设计与编辑等系列过程,最终以集体创作的方式形成成果,并参与校园的影视音乐展演。[12] 对此,我国课标8-9年级的“学段目标”也提出了“能初步运用简单的数字设备和软件创作影视(含数字媒体艺术)作品”的相关要求。音乐教师可借鉴于此,结合影视这一姊妹艺术形式,通过综合艺术实践的方式开展创编活动。

中小学的课堂音乐创编教学不应以学生最终创编成果的好坏为唯一的价值取向,而是应以学生在此过程中的成长为重点。在音乐创编活动中,学生的生长点蕴于各个关键环节,教师需充分把握这些环节,促进学生发展。

小组或集体创编是课堂中开展音乐创编活动的主要方式。集体创编的优势在于能够发挥不同学生的想象力,在交流协商甚至是争论中决策出最优方案。学生的沟通表达能力也能够在这样的合作、辩论中得到提高。但实际课堂中常见的情况是,小组中一些学生可能会因为过于内向,不愿意主动表达或置身于活动之外。教师应鼓励这些学生参与到创编活动中,通过设置明确的角色任务或小组互动游戏,激发他们的表达欲望,从而在音乐创编的实践中提升学生的团队协作能力和个人自信心,将音乐创编课堂化为学生全面发展的舞台。

在音乐体验中,赏析别人的作品与自己的创编是两种完全不同的审美体验。自己的创编能让学生在实践中形成独立的审美判断,这是学生内心世界的外化,是自我情感与认知的融合。在这一过程中,教师的作用是引导而非指导,是激发而非填鸭。一些研究成果也表明,学生通过创造而习得的音乐知识与技能更为深刻和持久。[13]因此,教师应鼓励学生大胆尝试,勇于突破固有的思维框架,使整个创编过程成为学生发展审美感知、培育审美判断能力、形成审美价值观的舞台。

(三)思维碰撞,学生创新思维能力的生长点

正如课标在核心素养的描述中所述:“创意实践包括营造氛围,激发灵感,对创作的过程和方法进行探究与实验,生成独特的想法并转化为艺术成果。创意实践的培育,有助于学生形成创新意识,提高艺术实践能力和创造能力,增强团队精神。”作为发展创新实践素养的重要一环,课堂音乐创编活动理应指向学生创造能力的发展。然而,其中的重点是必须以学生为主体,尊重学生的决策与创意。对此,教师应提供一个开放和包容的舞台,鼓励师生、学生间的思维碰撞,在碰撞中擦出创新的火花,让学生在尝试中不断探索,在探索中积累经验,学会从失败中汲取教训,不断优化自己的创编,从而培养创新思维能力。

对自我作品的演绎是提升成就感、激发创作热情的有效途径。在教学中,即便学生的作品从专业视角来看并非完美,教师也应为学生提供演绎原创作品的机会,鼓励学生走上舞台,用音乐表达自我,展现独特的艺术风格。通过这样的实践,学生能够逐渐建立起自我表达的习惯,让每一次的演绎都成为自我挑战和自我超越的开始。教师在此时更多的是一名鼓励者和“伴舞者”,为学生提供一个充满肯定与尊重的空间,让他们在音乐的道路上,勇敢地迈出每一步,成为艺术表现的主角。

[1]The Routledge companion to teaching music composition in schools: International perspectives[M]. Taylor & Francis, 2023.

[2]Authelain G. La chanson dans tous ses états[M]. Editions Van de Velde, 1987.

[3]Stumpf?gger M. As for us in France: Why do we call it creation?[M]//The Routledge Companion to Teaching Music Composition in Schools. Routledge, 2023: 122- 134.

[4][5]Feichas H, Souza E S, Silva K. Expanding Analytical Eyes and Ears on Compositional Processes: Alternative musical pedagogies on Brazilian education[M]//The Routledge Companion to Teaching Music Composition in Schools. Routledge, 2023: 37-48.

[6]Heckel S. Soundscapes: Using informal learning pedagogy to create a Canadian strand of musical futures[J]. Canadian Music Educator, 2017, 58(2): 12-16.

[7]Kazi?S. Muzi?ka improvizacija u edukaciji: historija i praksa[M]. Muzi?ka akademija, 2019.

[8][12]Friedrich B. Klangwelten des 21. Jahrhunderts in der musikalischen Bildung: Kompositionsp?dagogik in Theorie und Praxis[M]. Verlag Dr. Kova, 2016.

[9]Vidulin S. The Challenges, Models, and Outcomes of Composing in Croatian Compulsory Schools[M]//The Routledge Companion to Teaching Music Composition in Schools. Routledge, 2023: 76-90.

[10]Klangnetze: ein Versuch, die Wirklichkeit mit den Ohren zu erfinden;[ein Projekt in Zusammenarbeit mit dem ?ks][M]. Pfau, 2000.

[11]Vidulin-Orbani?S. Glazbeno stvarala?tvo: teorijski i prakti?ni prinos izvannastavnim glazbenim aktivnostima[J]. 2013.

[13]Hickey M. Music outside the lines: Ideas for composing in K-12 music classrooms[M]. Oxford University Press, 2012.

(来源:《基础教育课程》/冯钰荃 四川师范大学音乐学院讲师)