谈谈“预设—生成”课堂模式的操作程序——以三种语文课型为例

“预设—生成”语文课堂教学模式是陕西师范大学文学院“语文教育百千万工程”着力打造的语文课堂模式,在对西部教师培训过程中发挥了积极作用。它的理论基础是中国古代教学思想中的“启发式”“自反”“自强”“玩味”“涵泳”“自得”等论述;它的基本构成是学生在教师启发引导下经过体验、参与、出错、纠错、内化、生成等步骤,实现“台阶状”进步;它的教学目标是促进学生语文素养与生命质量的提升,实现“立德树人”。它是中国式的生成课堂,其本质在于教师启发引导,学生自主获得。

“预设—生成”的语文课堂教学模式具有完整的操作流程,具有较强的可操作性。下面以《中国石拱桥》《尝试创作》和《我一生中的重要抉择》为例,具体介绍三种课型的操作程序。

《中国石拱桥》生成教学操作程序

(一)课型

说明文阅读课,新授课。1课时。

(二)教学定位

《中国石拱桥》所在单元是初中学段第一个说明文单元,在教材中的地位非常重要。该单元导语写道:“学习本单元,要把握说明对象的特征,了解文章是如何使用恰当的方法来说明的;还要体会说明文语言严谨、准确的特点,增强思维的条理性和严密性。”基于此,我们对《中国石拱桥》的教学定位是:《中国石拱桥》是学生学习一般说明文的范例,教师通过对此范例的教学,引导学生认识说明文的规律和特点,初步建立说明文的概念,培养学生阅读说明文的能力,并迁移至写作。阅读教学以培养学生阅读能力为目的,阅读能力以理解力为核心。阅读理解的过程由“原始阅读—原始理解—后续理解—基本理解”四部分构成。教学进阶为“台阶状”。

(三)教学借鉴

《中国石拱桥》是传统篇目,知网显示的相关资料就数以百计,其中钱梦龙老师和宁鸿彬老师的教学案例最为典型。

(四)操作程序

第一步,由“说明”切入,引出“说明文”,再引出《中国石拱桥》,然后学生对课文原始阅读,解决生字词。这是攀登第一个台阶,达到初步生成效果。

第二步,学生先表达对课文的原始理解,目的是引导学生认识说明文的基本特点,如举例子、列数字等。在理解举例子的说明方法时,引导学生思考:本文题目是“中国石拱桥”,正文部分为何只重点介绍赵州桥和卢沟桥?是不是文、题不符?顺势引导学生理解赵州桥和卢沟桥分别是“独拱石桥”和“联拱石桥”的典型代表,有这两个作代表就足够了,它们都紧紧扣住了中国石拱桥形式优美、结构坚固、历史悠久的特点。要注意两个术语,“联拱石桥”先出现,“独拱石桥”后出现。教师既可以引导学生由“联拱石桥”推出“独拱石桥”,也可以要求学生从后文中找出“独拱石桥”。这是一个出错、纠错的过程(比如,有学生会说,举卢沟桥的例子是因为卢沟桥与抗战有关。教师应引导学生分析,不写抗战也是可以的;写上更好,突出了卢沟桥的特殊性)。在学习列数字的说明方法时,教师既要引导学生认识说明文具有客观性的特点,还要引导学生领悟说明文语言的特点之一是准确、严谨,作者很可能是实地测量后才得出这样的真实数据,这就是严谨的态度。接下来教师引导学生领悟,说明文语言的准确性除了用精确的数据外,还有另外一种表达方式,如“《水经注》里提到的‘旅人桥’,大约建成于公元282年,可能是有记载的最早的石拱桥了”“在当时可算是世界上最长的石拱”等,启发学生认识到这叫“留有余地”的说明,在没有足够文献资料做证的情况下,不把话说满,反而是一种准确,也是严谨的态度。另外,“大拱的两肩上,各有两个小拱”中的“两肩上”不仅很准确,还很形象。说明文语言不排斥形象性。接下来让学生阅读说明赵州桥四个特点的文字,启发学生认识说明顺序。学生只要说得有道理就可以肯定,最后归结为“由主到次”的说明顺序。如此,认识到说明文的三个特点:1.举例子的说明方法;2.列数字的说明方法;3.语言的准确性。以上是攀登第二个台阶的过程,是后续阅读的过程,达到局部生成效果。

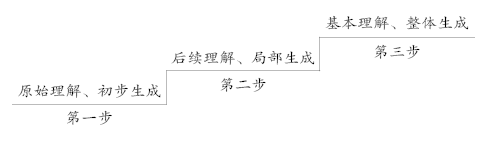

第三步,抓住“为什么我国的石拱桥会有这样光辉的成就呢?”这句话,引导学生认识这篇说明文不仅说明了中国石拱桥这个实物,还对中国石拱桥取得光辉成就的原因进行了说明,这是一篇融“事物说明”与“事理说明”为一体的说明文。在这部分,作者分别用“首先”“其次”“再其次”等承接词体现说明顺序,也是按照“先主后次”的顺序说明的。从整篇文章角度看,则是按照时间先后的顺序进行说明的,时间跨度长达两千年。因此,该文是时间顺序和逻辑顺序相结合的说明文(注:教师提示该单元中《人民英雄永垂不朽》运用了空间顺序)。另外,作者在文中对事理进行了简单说明,属于一般说明文,如果是长篇详细阐述事理的说明文,则属于学术性论文,比如高中语文课本中梁思成的《中国建筑的特征》就属于复杂的科技说明文。这是第三个台阶,实现了基本理解,达到整体生成效果。其“台阶状”如下图1所示:

图1:阅读课三级台阶示例图

《尝试创作》生成教学操作程序

(一)课型

写作课,新授课。1课时。

(二)教学定位

本课内容安排在九年级上学期,配合诗歌朗诵单元开展诗歌创作活动。从统编初中语文教材来看,这是初中学段唯一的诗歌写作课(高中必修上也有一次),学生应该是感兴趣的,教师要抓住机会。现代诗歌的写作相比古代格律诗要容易得多,加之本单元中有可资借鉴的诗歌做样板,教师只要引导得当,学生是能够写出来的。当然,对学生创作的诗歌不能要求过高,这只是一次练笔,是一次仿写式的诗歌创作。教学过程仍然按照“台阶状”设计。

(三)教学借鉴

新课型,可资借鉴的成功课例很少。《语文建设》2018年第10期发表的肖培东老师《满地秋叶系诗心——“活动·探究”尝试创作(现代诗)教学思考》一文可以参考。另外华东师范大学张艳玲的硕士生论文(2022)《部编本语文九年级上册新诗“活动·探究”单元教学研究》也可以参考。

(四)操作程序

第一步,学生重温本单元诗歌作品,从中选出一首自己喜欢的诗,然后阅读短文《怎样写诗》,分析该诗采用了哪种抒情方式,是不是押韵,有无联想和想象,是如何分行的(左对齐)。先自己分析,然后与同学交流。这是初步参与、体验的过程。

第二步,完成课本第18页的第二题,续写诗歌,进一步参与、体验抒情方式、韵脚、联想和想象以及分行的做法。

第三步,深度参与、体验。选择艾青《我爱这土地》为仿写对象,以“你是一支蜡烛”为题创作一首诗。提示:1.人称。将第一人称“我”改为第二人称“你”;2.写父母、老师、朋友、同学皆可;3.艾青原诗中“然后我死了”的“死”字不要出现,可换成其他字;4.尽量做到押韵;5.联想和想象是充实诗句的重要内容,要紧扣并体现蜡烛的特点。仿写大约用20分钟完成。以上五点提示最好是在学生写诗过程中教师逐步提出,体现修改、润色、完善的过程,即出错、纠错、内化的过程;若集中提出,恐学生接受有难度,生成效果不明显。“层累式”或者“剥笋式”的过程最能体现生成效果,“台阶”中还有“台阶”。如果教师在课前备课时能亲自仿写体验一下,那么对课上生成效果就更加胸有成竹,以便做到预设中有灵活性。学生写完后安排展示、交流。

附:学生课上创作的诗作

你是一支蜡烛

段雨含

你是一支蜡烛,

你也一直用本就渺小的身躯照亮:

这寂静无声的枯燥的夜晚,

这毫无尽头的漆黑的道路,

这茫茫无边的学习的汪洋,

和那汪洋对面充满希望的彼岸……

——然后你的光愈发微弱,

但是仍然尽力散发光热。

为什么你愿意倾尽所有燃烧自己?

因为你对这三尺讲台爱得深沉……

你是一支蜡烛

周晨曦

你是一支蜡烛

你用微弱的光将黑暗扫除

这永不熄灭的焰心

这将周围蒙上黄纱的烛火

这屹立不倒于冷风中的蜡柱

和那飞落书桌凝结成雪的蜡滴

——然后烛火渐暗,

暖代替它挥洒无限的温柔

为什么我的眼里常倒映着蜡烛?

因为这也是我对你爱的倾诉……

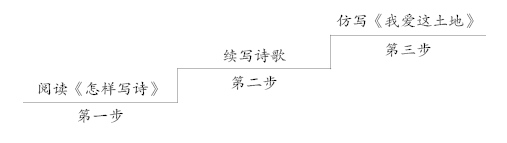

学生的习作是幼稚的,但很可爱。也许因为这一次习作,将点燃学生文学创作的梦火,开启青少年文学创作的门扉。写作是可以教的。这是创意写作的基本观点。只要引导得法,生成效果一定会有。课堂的“台阶状”如下图2所示:

图2:写作课三级台阶示例图

《尝试创作》生成教学属于简单生成,因为仿写一首小诗体量小,可以当堂完成。若是写一篇小说就需要更长的时间,即便是写一篇800字的普通记叙文、议论文也不可能一节课完成,其生成过程就比较复杂,属于复杂生成。对此,我在《重论“预设—生成”的课堂模式 ——以语文教学为例》一文中有专门论述。

《我一生中的重要抉择》生成教学操作程序

(一)课型

演讲“活动·探究”课。新授课。1课时。

(二)教学定位

统编初中语文每册教材都安排了“活动·探究”单元。八下演讲“活动·探究”单元,对于培养学生的口头表达能力非常重要,教师要高度重视。本单元有四篇演讲稿:闻一多《最后一次讲演》、丁肇中《应有格物致知精神》、王选《我一生中的重要抉择》和顾拜旦《庆祝奥林匹克运动复兴25周年》。其分别属于政治演讲、学术演讲、教育演讲和纪念演讲。教学过程仍然按照“台阶状”设计,这与“任务一”“任务二”“任务三”的教学安排相匹配。

(三)教学借鉴

陕西师范大学文学院王会女的硕士生毕业论文(2021)《统编版初中语文“活动·探究”单元立体化教学设计研究》值得参考。

(四)操作程序

第一步,学生初读《我一生中的重要抉择》。教师提问:这篇文章属于什么文体?学生会说“演讲”或“演讲稿”。二者是不同的。演讲是有声的口语行为;演讲稿是演讲者用的底稿,是无声的文字。在引导学生认识了“演讲”“演讲稿”的不同后,接着让学生思考把无声的文字稿转换为有声的演讲,需要做哪些工作呢?通过分析,学生得出要在语气、语调、语速、面部表情以及肢体语言等方面有良好素养。演讲是将无声的文字外化的过程,其感染力更加明显。本节课既要学习无声的演讲稿,还要练习有声的演讲,包含了读、听、说的训练。演讲和演讲稿又有着密切联系,不可分割。不同人写的演讲稿具有不同的风格特点,适合不同人来演讲。因此,认识“演讲”可以从认识“演讲稿”入手。

第二步,再读课文,说说王选《我一生中的重要抉择》这篇演讲稿具有哪些突出特点。这是生成的主要过程。学生一般会从以下几个方面进行总结:1.口语化;2.幽默风趣;3.有鲜明的观点态度。学生往往会忽略第三点。教师则要提醒学生,演讲首先要有观点态度。因此顺序调整为:1.有鲜明的观点态度;2.口语化;3.幽默风趣。这个调整很重要,因为没有观点态度的演讲是不合格的。这个显性生成很重要。接下来让学生说一说文章表达了什么观点态度。作者表达的核心观点是“扶植年轻人”。这个观点在文中出现了多次,是建立在大量事实基础上的。教师提问:作者提出这个观点岂不是损害了自己的名和利吗?目的是引导学生理解王选提出“扶植年轻人”观点的深远意义,他把祖国的科学事业看得比自己的名和利重要,他是一个有家国情怀的人。这个隐性生成也很重要。教师再问:作者对现实中的现象满意吗?这是引出作者的态度。作者用哪两个词来表达自己的不满意?“可悲”与“可笑”。为什么用“可悲”呢?因为不重视年轻人,会埋没年轻人,会给科学事业带来损失。为什么用“可笑”呢?“可笑”就是荒唐、荒诞,“我已经五年脱离第一线”“创造高峰已经过去”“怎么可能是权威”。这两个词含义很深刻,批评了现实中的不良现象,具有警世作用。至于口语化,要从通俗易懂、朴实、轻松、亲切、自然的角度理解,让学生结合具体语句领悟这些特点。对于幽默风趣的特点,可以让学生选出典型的一段读一读,看看是否能引得同学发出笑声。学生多喜欢选择第7段来读,如果同学不笑,就要反思,是不是用朗读议论文的语调了?是不是太正规严肃了?可以尝试用家乡话来读,引发笑声就很容易了。学生从中悟出,口语化还有一个特点,就是方言化。文中多处写笑声、掌声,不全是幽默的体现,还表达了人们对王选的敬意。“狗皮膏药”固然是幽默,但也含有另外一层意思——对社会不良现象的嘲讽,听众报以掌声是对王选敢于说真话的称赞。比如“‘一个人老在电视上露面,说明这个科技工作者的科技生涯基本上快结束了。’(笑声,长时间的掌声)”说明现实中有的科技工作者那样做了,人们对此不满,今天王选教授大胆地说出来了,人们觉得痛快淋漓。以上学生对本文的理解实现了现场生成。

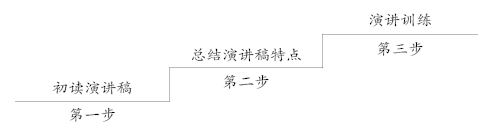

第三步,学生演讲训练。题目是“读王选《我一生中的重要抉择》有感”。教材中对演讲提出了基本要求,要认真参考。学生先作准备,写出几条感受,然后在小组内交流演讲;小组推荐代表在班级演讲,有两位同学演讲即可。学生和教师及时点评。教师在点评时插入对王选事迹的介绍,尤其是发明第四代汉字激光照排技术的感人事迹。目的在于激发学生对王选的敬仰之情。教师还要明确,演讲分为照读式演讲、背诵式演讲、提纲式演讲和即兴演讲。刚才学生的演讲是提纲式演讲和即兴演讲的结合。最后教师明确,演讲是重要的口语表达形式,演讲能力是重要的语文能力,希望同学们努力掌握这一能力。至此,本节课结束,学生对演讲稿和演讲的认识实现了现场生成。其“台阶状”结构如下图3所示:

图3:演讲“活动·探究”课三级台阶示例图

以上笔者以阅读课、写作课和演讲“活动·探究”课为例介绍了“预设—生成”课堂模式的操作程序,希望能给一线教师有所帮助。我国古代圣贤在生成教学方面构建了科学的理论体系,更有着丰富的实践经验,对当代语文教学产生了深远影响。叶圣陶、吕叔湘、张志公都非常注重学生的自主生成,最著名的就是叶圣陶提出“教是为了达到不需要教”的思想。钱梦龙的“导读法”、蔡澄清的“点拨法”等教学主张,也都是对我国古代生成教学的继承和发展。今天,我们一线语文教师要赓续中华文脉,将这一优良传统发扬光大。

(来源:《语文教学通讯》/程翔 陕西师范大学文学院)