翻开原著 津津有味——五下《西游记》导读课教学及点评

【教学目标】

1.通过调查问卷和课堂交流,了解学生阅读《西游记》的难点,激发其阅读原著的期待。

2.通过读诗句、猜回目、赏析片段、话题探究等,了解章回体小说的特点,迁移课内阅读策略,突破阅读难点,培养独立阅读全书的能力,体验阅读原著的魅力。

3.规划阅读进程,鼓励经典影视来伴读、抱团研究读,形成班级阅读共同体,激发研读原著的信心。

【教学流程】

一、聊一聊,古典名著有魅力

1.说说初印象

关于《西游记》,我们其实都不陌生。大家都是从哪儿了解到《西游记》的?

生交流了解渠道,如动画片、家长讲故事、听书、电视电影、阅读等。

你最喜欢《西游记》中的哪个人物?为什么?

2.聊聊阅读难点

你们读的都是什么版本?

生交流:青少版、美绘版、原著等。

前期调查问卷结果显示,90%以上学生阅读的是青少版等非原著版本。重点采访阅读原著或接近原著版本的学生,交流发现阅读难点为:作品难懂,篇幅太长,不理解的字词多,等等。

小结:初期阅读古典长篇著作,特别是原著,虽有困难,但坚持后会有“柳暗花明”的收获。古典名著《西游记》将为我们打开一个新的世界。相信通过今天的导读课,大家一定会有打开原著的勇气和挑战它的愿望。因为原著实在是太有魅力了!

【设计意图:本环节先从学生真实的阅读起点开始,通过调查问卷和课堂讨论,摸清学生阅读古典名著特别是原著的起点和难点,为后面突破难点的教学打基础,奠定“敢于挑战原著”的情感基调。】

二、多样读,古典名著好有趣

1.读诗句,猜人物

出示描写唐僧师徒四人外形的相关诗句,学生找特点猜人物。

小结:《西游记》原著中有许多诗。其中有写山川美景的、佛神妖魔的、神奇经历的、打斗场面的等等。中国古典名著小说往往穿插着诗句,这是中国古典小说的一大特色。吴承恩在《西游记》中一共写了714首诗,这个数量在四大名著当中居榜首。对古诗感兴趣的小朋友,还可以专门去研究研究。

2.读回目,猜情节

根据对《西游记》的了解,你对其中哪些故事特别有印象?

你能通过这些诗句猜到这是你熟悉的哪个故事吗?

出示部分回目,如“乱蟠桃大圣偷丹 反天宫诸神捉怪”“尸魔三戏唐三藏 圣僧恨逐美猴王”等,让学生猜,追问是如何猜到的。

原著中有很多这样的诗句,被一回一回地放进了目录里,这是中国古典名著独有的目录,叫“回目”。

播放“回目”短视频,学习“读回目,猜情节”的方法。学生翻书看目录,试用方法,猜情节。

3.精彩处,细细读

(1)合作读。

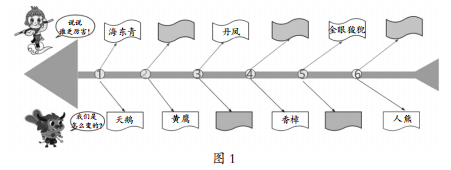

出示“快乐读书吧”之“孙行者三调芭蕉扇”片段,学生完成导读鱼骨图。

合作要求:

找一找:孙行者和牛魔王在打斗中都变成了什么?填在图内。

聊一聊:谁更厉害?从哪儿看得出来?可在文中勾画批注2~3处,结合文本说说理由(见图1)。

(2)展成果。

小组展示学习成果,交流两人变换过程,讨论谁更厉害。

引导学生抓情节发现孙行者的厉害之处,如,每次变换,孙行者皆能克制牛魔王;还可以抓关键词句,如“魔王慌了手脚”“牛王着了急”等,总结出孙行者神通广大、机智勇敢的特点。表面看来,孙行者似乎更胜一筹。

再深入引导学生跳出片段,关注整本书的其他情节,如,牛魔王其实是孙行者的结拜大哥,也会七十二变,且力大无穷;又如,孙悟空多方求援,才制服牛魔王等。引导学生从全书角度发现,牛魔王与孙悟空相比法力相当,甚至有些情况下更胜一筹。

小结:看来,单篇虽然精致小巧,耐人寻味,但整本书宏阔复杂,情节更加精彩,能帮助我们了解故事全貌,更新原有认知,更全面立体地把握人物形象。

4.课内法,课外用

(1)版本比较,对比读。

出示原著与青少版“孙行者三调芭蕉扇”的片段。

读一读,比一比,试着用上课内抓关键词句的方法谈一谈,你们觉得哪个版本更好。

发现原著多了许多动作声音等细节描写。如“摇身一变”“钻”等动作描写,比青少版的一个“变”字更传神;“倒飞”“落在”“抱住”等一连串快速的动作描写比一个“飞”字更有画面感;“飕的一翅”这是对动作加声音的描写,让人感觉动作更快;等等。

(2)回顾课内,找方法。

看得出来,原著写得更加细致传神。但通过调查,我了解到同学们觉得写得更加细致的古典名著读起来比简洁的青少版更难读。但通过这个单元的学习,我们有法宝了。回顾一下课内,我们都学习了哪些阅读名著的方法?(出示本单元“交流平台”:联系上下文猜测语句、不影响大致情节跳读、查资料等。)

(3)难懂字词,猜跳读。

出示原著“孙行者三调芭蕉扇”片段,交流“抱住颈项嗛眼”“淬下山崖”“乜乜些些”。

五柳先生陶渊明告诉我们“好读书,不求甚解”,即喜欢读书,不用一字一句琢磨透。读名著最重要的是一气呵成,了解整本书,保持阅读的兴趣。

(4)感兴趣处,研究读。

出示“海东青”“金眼狻猊”等资料,生猜。

有个西游迷对“狻猊”产生了兴趣,一查发现“狻猊”是龙生九子里的第五子,其喜静不喜动,是一个护法神兽。后来,这位西游迷继续着魔式地研究《西游记》中的妖魔,发现神魔共有380多个,特别有意思,还为此写了一本《西游妖物志》。对西游妖魔感兴趣的同学可以去研读。

5.抓数字,组团读

出示《西游记》中的数字奥妙,如孕育石猴的仙石三丈六尺五寸高、二丈四尺围圆,九九八十一难,十万八千里的筋斗云,重一万三千五百斤的金箍棒等。引导学生交流猜奥妙,但半留谜底存悬念,鼓励读书找答案。

小结:《西游记》当中的数字、古语、歇后语都跟中国传统文化有着千丝万缕的联系,孩子们去研读吧!五柳先生说得好,读书可以不求甚解,但“每有会意,便欣然忘食”。那是一种多么让人向往的阅读境界!老师建议全班同学根据自己的兴趣,成立西游数字团、西游妖魔团、西游神仙团、西游八十一难排行榜、西游仙魔法力排行榜、西游诗歌研究社等,抱团研读,随时分享自己的收获,那多有意思!

【设计意图:杜威曾经提出学生有四种兴趣:交流、建构(建造东西)、表达(唱歌、跳舞、画画)、探究(解决问题)。此环节,通过多形式的阅读活动,培养学生阅读原著的兴趣,引导学生迁移课内策略,尝试解决阅读古典名著的难点。特别值得一提的是针对片段中“孙行者和牛魔王谁更厉害”的探究,能引发学生从全书的角度进行思辨,从而体验阅读名著全书的魅力。】

三、有计划,古典名著轻松读

1.有计划地读

熟练运用以上阅读古典名著的方法,我们更有信心开启阅读西游原著的阅读之旅了。但这本原著《西游记》共86.6万字,100回,怎么读得完呢?你们是怎么做阅读规划的?

生分享做阅读规划的经验,如根据自身情况一天读几回、快速浏览后再重读等。

出示各类阅读规划方式,如规划表、目录上做计划等。

小结:我们要像唐僧师徒学习,一关一关地闯,一回一回地读,这样有计划地读经典名著更容易坚持下来。

2.经典影视来伴读

推荐经典影视作品的86版电视剧、99版动画片、94版《大闹天宫》,播放片段,让学生发现趣处。

小结:老师小时候是一边看电影电视剧,一边囫囵吞枣地读着原著《西游记》过来的。虽然有难度,但我乐于挑战,读得津津有味。随着年龄增长,再读西游感觉又不同了,有了新的体悟。经典往往是常读常新,伴我成长。大家先读起来,老师很期待和小朋友们随时随地沟通分享,交流阅读原著的经验和收获。

【设计意图:2022年版课标在整本书阅读的内涵阐释中强调制订阅读计划,其功能定位有利于培养学生规划学习进程的能力,养成长久关注、系统思考的习惯。此环节旨在引导学生做好古典名著的阅读规划,从而有效监控、反思、调整自己的阅读进程。经典影视伴读,引导学生进行跨媒介阅读和对比阅读,培养更高阶的阅读素养。】

(作者单位:张媛 重庆市沙坪坝区树人小学校;黄斌 重庆市渝中区中华路小学)

名师三人谈

如何让学生愿意翻开中国古典名著,提升阅读原著的能力?

王崧舟(著名特级教师,杭州师范大学教授):我始终认为,即便是经典阅读,它的起点也还是在“情动而辞发”。学生不愿读经典原著,主要还是畏难心理在作祟。这节课的设计,巧妙化解了“难”与“趣”的冲突。首先,以问卷调研摸清学生的真实困境——难懂的字词、冗长的篇幅等,继而用“读诗句,猜人物”“读回目,猜情节”等活动,将原著中的诗词、章回体特色转化为游戏式任务。比如,猜人物时,学生发现原著中关于“金箍棒定海神针”既神秘又豪迈的诗句,远胜于青少版的平铺直叙,自然就能生发出对语言之美的向往。再如,对比原著与改编版的细节差异,学生发现“摇身一变”比“变”更传神,动作的声效描写让文字“活”了起来。这些设计,让经典不再高悬云端,而是化为可触摸、可玩味的趣味素材。最后,教师以“影视伴读”“组团研读”等方式,将经典原著的阅读转化为一场充满悬念的文化探险。所以,只有对经典原著真正动心、动情了,学生才会有后续的持之以恒的动口、动笔。

李祖文(著名特级教师,正高级教师):“快乐读书吧”的书籍都是经典书籍,都是流传已久且让大家公认的好书籍。但恰恰因为经典,因为大家公认,这些经典的元素或多或少在我们的生活中都会有所体现,比如孩子小时候玩的气球玩具,或是图案,或是实体玩具等。可以说,潜移默化中,孩子们对于这些经典书籍都有着一定的了解。但这种了解恰恰成了阅读的障碍,也就是“我们以为我们知道了”。这种状态使我们对于这些书籍的阅读兴趣就降低了很多。“如何诱发孩子重读经典”就成了“快乐读书吧”教学活动的重点。这节课一开始就了解学生对于《西游记》的阅读状况,“诗词晦涩”“篇幅太长”等等原因反映出学生的阅读状况。先不说每一个选项如何合适,但是对于一节整本书阅读课,如此环节的设置,已经决定了这节导读课不会让学生失望,能够让学生重新愿意去读经典。这节课在了解了孩子的阅读现状之后,立足点放在了“挑战”,这是基于学生阅读现状选择的导读点。“挑战”是对于学生不是零起点阅读的认可,是一种阅读状态的激活。不过我对于“读诗句,猜人物”“读回目,猜情节”这样“挑战”环节的设置有一些建议:要挑战,不如让学生去找寻别人没有注意到的细节,也就是做一个“我是阅读侦探”的活动,既锻炼学生从字里行间研读的能力,又用他们的好奇心去促使他们乐意重读。

王小毅(著名特级教师,正高级教师):兴趣是最好的老师,而兴趣中的好奇心和求知欲是重要的、持久的阅读动力。作为中国古典名著的《西游记》,深受一代代中国少年儿童的喜欢。这节课中,许多环节设置得很有意思,例如,“读回目,猜情节”能激发学生对未知情节的探寻。关于《西游记》的打开方式其实还有很多,老师们还可以尝试借助清代画家绘制的《西游记》彩色绣像、各种版本的封面插图等进行图文阅读导入,还有76版《西游记》的经典音乐、《黑神话·悟空》游戏之画面等适切引入,将《西游记》与现代资源进行有效链接,这样能让学生带着好奇心去走进原著,探寻其背后的文化魅力。

如何设计挑战性议题,引导学生乐于从单篇走向整本书研读?

王崧舟:议题确实很重要。挑战性议题是整本书阅读的思维引擎——它打破浅层阅读的惯性,将学生从“情节旁观者”推向“文本侦探”,在追问与思辨中缝合碎片化阅读,使学生得以窥见经典的全貌;它更像一枚火种,点燃学生的探索欲望,让阅读从“被动接受”升华为“主动发现”。“孙行者和牛魔王谁更厉害”这个议题就很妙,妙在“以小见大”。表面是讨论片段中的打斗细节,实则引导学生跳出单篇局限,勾连全书脉络。例如,学生若仅读“三调芭蕉扇”,可能认为孙悟空技高一筹;但教师提示“牛魔王是结拜大哥,也会七十二变”,并抛出问题“为何孙悟空需搬救兵”,学生便会主动回看“大闹天宫”“火焰山借扇”等章节,发现牛魔王法力深厚、性格桀骜的另一面。这种“局部—整体”的思辨,让学生意识到:经典人物是立体的,需要在全书中拼凑完整画像。进一步可拓展至其他人物,如锁定唐僧的“慈悲与迂腐”、沙僧的“沉默与忠诚”,让学生分组探究不同章节中人物的矛盾言行,最终形成“人物性格图谱”。议题设计的关键,是制造思维的冲突,让“已知”与“未知”碰撞出新意。

李祖文:有意思的话题,是“发现故事的秘密”的重要切入点。将整本书中看似矛盾之处或有问题之处呈现出来,就能形成探讨的话题。这也是借助学生对于整本书的内容有了浅显的认知之后进行的话题讨论。“孙悟空与牛魔王谁更厉害”就是一个有意思的话题,可以带动学生进行细节的深度阅读。这节课就是利用这个展开来,让学生体会到阅读的另一种乐趣。这种乐趣不仅仅是讨论中的趣味,更多的是对整本书重新产生兴趣,这是一种“发现”的乐趣。不过,这种“讨论”只是一个引子,教师如果能够在这个环节结束时如此引导——“孙悟空不仅仅是对牛魔王有时候无能为力,对很多的妖怪也是没有办法,只能求助。读读这本书,找找还有哪些。为什么大闹天宫的时候无所不能,到了取经路上却总是求助呢?”,或许这未必在课堂上给予学生合适的答案,可是却可以大大激发学生去发现故事里的秘密的兴趣,从而促使学生再次重读《西游记》。

王小毅:挑战性的议题能引爆学生思维,引导学生走向深度阅读。“孙悟空与牛魔王谁更厉害”这样具有挑战性的议题,是教者妙趣横生的巧思。这需要教师静下来一遍遍与原著对话、与自己对话、与孩童对话,这样才能深入浅出,找到能够激发学生兴趣的议题。《西游记》阅读课中,比较有挑战性的议题还可以有“孙悟空的法力后来为什么越来越弱?”“电视版的《西游记》中沙僧法力弱、台词少,他是可有可无的存在吗?”“取经团队五人中,如果要少一个人,你觉得能少了谁?”等等,这些议题都能从点到面、由浅入深,引发班级讨论,激荡思维火花。

初中七年级也要求读《西游记》,如何衔接小初整本书阅读?

王崧舟:小学导读《西游记》,重在“播种”而非“收割”。这节课通过“读回目,猜情节”“数字探秘”等活动,让学生初识章回体的结构之美,感受“九九八十一难”背后的传统文化隐喻。例如,学生发现“金箍棒重一万三千五百斤”,教师可轻点一笔:“这数字暗合《黄帝内经》中人一昼夜的呼吸次数,象征孙悟空‘通人性’。”此类点拨,不求深解,但可以埋下对传统文化充满好奇的伏笔。此外,小学阶段应培养“不求甚解”的阅读心态,如陶渊明般“欣然忘食”,保持兴趣的纯粹性。到了初中,学生将带着这些“种子”深入研读,从情节走向主题(如“取经即修行”),从人物走向人性(如“妖性与佛性的辩证”)。小学与初中的衔接,就像“西游取经路”——小学播下“趣”与“问”,初中收获“思”与“悟”。总之,经典阅读的启蒙,需要以情动人、以趣引路、以学奠基、以思深耕。这节课的设计,正是一场“西游式”的文化启蒙——始于兴趣,立于探究,成于坚持,终于心向往之。

李祖文:2022年版课标中对于《西游记》这样的经典书目有着明晰的指引,在于不同阶段有着不同的要求。对于《西游记》这样的“四大名著”系列,我们不同阶段都会希望孩子们能够去深入阅读。但是这种“深入阅读”在小学阶段,“读完”是一个重要的目标。这节导读课之所以是一节优秀且精彩的导读课,就在于其立足于这个基本点展开。虽然说单篇阅读与整本书阅读是两套阅读模式,但绝对不是完全隔离开来的。某种程度来说,单篇教学是整本书阅读在教材中的投影。每一篇课文的背后都站着一本书。这节导读课出示的“仙石三丈六尺五寸高”其实就是从单篇教学中寻找《西游记》的一些叙事密码,引导学生去找寻《西游记》中特别有意涵的地方。看似是知识点的寻找,但实际上在背后是阅读策略的渗透,这是一种对于“故事背后”思考路径的渗透与学习。所以说,“快乐读书吧”的经典阅读,我们只要巧用所选文章与整本书阅读之间的关联,就可以收到超乎我们意料的效果:一方面课文的学习任务已完成;一方面由单篇带动了整本书的阅读。唯一需要注意的是,我们需要找到单篇与整本书的桥接点。

王小毅:如果将统编版小学五年级教材和七年级教材中关于《西游记》的内容进行梳理、比较,再从单元主题、语文要素、阅读要点等进行横向比较和纵向关联,就会发现两者递进式的发展。第三学段重在激发学生阅读文学、科普、科幻方面优秀作品的兴趣,学习梳理作品的基本内容,针对感兴趣的话题展开交流。第四学段则是鼓励学生独立阅读古今中外诗歌集、中长篇小说、散文集等文学名著,引导学生根据阅读进度完成读书笔记,针对作品的语言、形象、主题能方面的话题展开研讨。这样一比较,我们就会发现,小学更多是激发学生的阅读兴趣,是为初中的深度学习奠基。经典是永恒的、多义的,是需要学生在不同阶段再次重读的。《西游记》的阅读教学应层层剥开,不必一蹴而就,让经典的魅力伴随孩子成长,常读常新,历久弥香。

(来源:《小学教学设计》(语文))