项目学习视域下综合实践活动课程的设计与实施——以“推介徐州的乡土文化名片”为例

项目学习是从真实世界中的基本问题出发,围绕复杂且源自真实情境的主题而进行的长时期的开放性探究,具有实践性、深度性、综合性、物化性等特征,是落实综合实践活动课程的有效载体。

徐州作为两汉文化的发源地,拥有丰富的乡土文化,包括非物质文化遗产,如剪纸、香包等,以及历史遗迹,如汉墓、彭祖园、戏马台等,这些文化元素是文化传承的重要载体。然而,随着城市化和工业化的推进,这些乡土文化面临着冲击。保护珍贵的乡土文化、传承优秀传统文化已迫在眉睫。语文统编教科书六年级下册第一单元以“民风民俗”为主题,这为教师结合地域文化设计综合实践活动提供了基础。依据教材内容,基于项目学习理念与实施要素,笔者所在团队开发了“推介徐州的乡土文化名片”项目课程(图1),以期有效促进多学科学习内容的有机融合,为学生提供实践体验、考察探究的机会,引导学生将在真实场景中发现的问题转化为研究主题,将原本学习过程中的被动等待与单一操作转变为实践活动中的主动尝试与探究,从而培养其持续的探究力、实践力和创新力,增强其对家乡文化的理解与热爱之情。

一、确立真实情境下的驱动性问题, 明确目标导向

创设真实而富有意义的学习情境,凸显学习的实践性和综合性,是项目学习的应有之义。徐州有一年一度的汉文化旅游节,项目团队据此设计了真实情境下的驱动性问题:汉文化旅游节即将来临,在此之际,你打算如何向国内外游客展示徐州的文化特色?如何利用徐州丰富的乡土文化资源,吸引更多游客的目光,激发他们对徐州文化的兴趣,从而推动乡土文化的发展,助力乡村振兴?

本项目课程不仅仅是简单地让学生宣传推广地方文化,其重点在于对家乡文化的传承与弘扬,并力求在项目实践活动中融合多门学科的知识与技能,培育学生的核心素养,如语文学科的语言文字运用、文化自信等核心素养;信息科技学科的信息意识、数字化学习与创新等核心素养;美术学科的艺术鉴赏力、审美判断力和文化理解等素养;道德与法治学科的家国情怀、社会责任感等素养。项目团队基于对多学科核心素养的分析统整,将本项目目标确定如下。

1.了解“乡土文化名片”的含义,探索家乡最具特色的乡土文化,提升文化理解能力。

2.运用信息技术搜集和整理资料,并进行策划宣传,加强团队协作能力。了解宣传途径,学会使用有效的宣传工具,创造性地推介家乡的文化名片。通过实地考察、采访、调研等方式,亲身体验和参与乡土文化的保护与传承。

3.经历项目学习全过程,包括确立项目、计划制定、项目准备、实施过程以及结项。能综合运用多学科知识解决自己在项目实施各阶段中遇到的问题,成为主动的学习者和积极的探索者,体会知识与实际生活的紧密联系。

4.培养文化自信,增强文化认同感,激发对家乡的深厚情感。

二、开展综合性实践体验活动,促进学生的深度学习

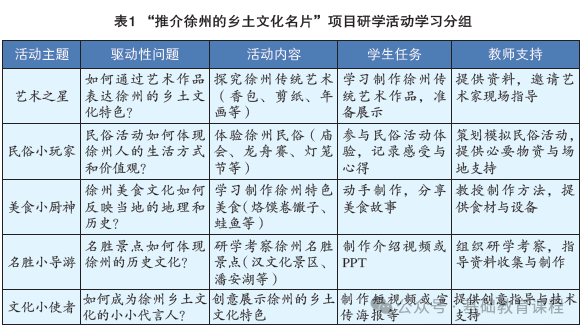

项目学习强调实践导向,通过实践活动引领学生对知识进行深入探究,培养学生的自主探索和团队协作能力,增强其解决复杂问题的能力,促使其思维进阶。在项目目标的引领下,项目组紧扣项目主题,精心策划了一系列研学活动,包括寻访非物质文化遗产传承人、考察徐州的民风民俗、品尝地道美食特产以及进行乡土地理研学等。这些研学活动不仅在学科上相互关联,还在实践中相互促进,有助于学生建立跨学科的知识体系。在项目团队的支持下,学生基于个人的兴趣爱好,自发组成了“艺术之星”“民俗小玩家”“美食小厨神”“名胜小导游”等多个特色鲜明的实践小组(表1),进行深入的主题活动探究,以此发展跨学科素养。

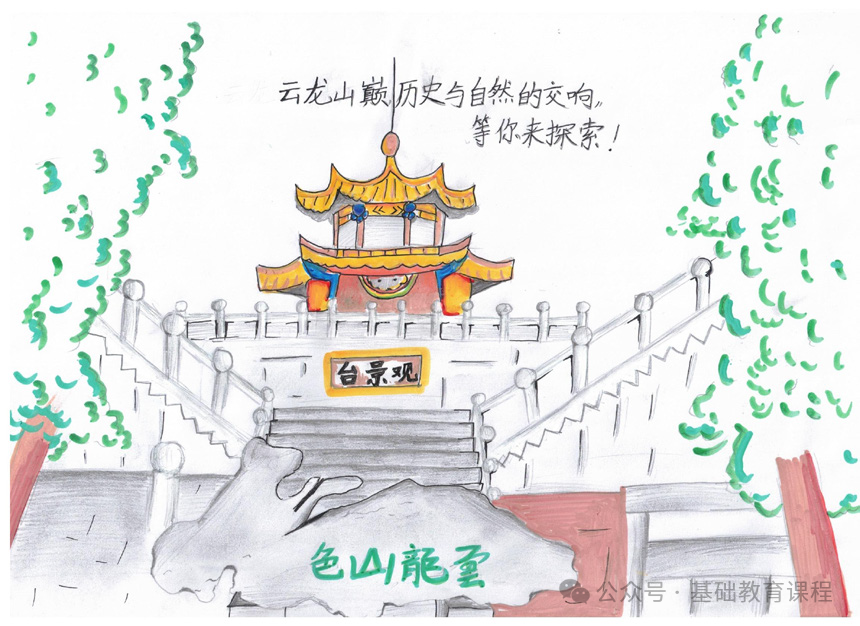

例如,在“艺术之星”主题活动中,学生寻访非遗传承人,不仅学习了传统艺术形式,还通过传承人的故事深入了解了徐州的历史文化;在“美食小厨神”主题活动中, 学生从地理和生态的角度探索食材的来源和特点。又如,在“名胜小导游”主题活动中,学生在徐州名胜景点汉文化景区、潘安湖等地开展乡土地理研学,实地考察、体验家乡的人文景观和自然环境,加深对乡土地理知识的理解。徐州汉文化景区蕴藏着丰富的地域文化育人元素,学生通过对景区文化的参观、探索及对历史事件的观照深思,可以切身感知、体验、研究家乡文化,从而形成文化自信,产生传播家乡优秀传统文化的使命感。在这一活动设计中,项目组特别选择了习近平总书记亲临考察过的潘安湖国家湿地公园作为考察的重点,并突出其作为生态修复与文化传承双重价值的典范。学生在这里了解了家乡的变迁与发展,领略了家乡的山水文化之美,并通过小组合作找到了感兴趣的研究子项目,如“潘安湖湿地的前世今生”“潘安湖湿地是如何实现生态转型的?”“这一过程中融入了哪些乡土文化元素?”等。通过这些探究性实践、社会性实践和审美性实践活动,学生的活动规划能力、信息整理与运用能力、合作探究能力、言语表达能力、审美鉴赏能力以及高阶思维能力等都得到了一定程度的提升。

三、设计项目核心任务,推动多学科有机融合

在“推介徐州的乡土文化名片”项目课程中,创新设计乡土文化名片是核心任务。要完成这一任务,学生需要充分利用历史、地理、语文、数学、信息科技等多个学科的知识、方法和思维,在前期活动的基础上进行推介文案撰写、宣传海报制作、广告语设计等。在推进项目的过程中,多学科教师共同参与了对学生的指导。例如,在数学课上,学生通过数据调研、项目分类与知识归纳,对徐州的乡土文化内容进行分类、整理和汇总,发展数据分析和逻辑思维能力;在语文课上,学生基于数学课上的分类结果,发挥创意,撰写个性化的广告语和宣传策划案,提升语言表达和创意策划能力;在美术课上,学生学习如何将语文课中撰写的广告语和宣传策划案转化为视觉艺术作品,进行海报制作和广告设计,增强审美和视觉表达能力;在信息科技课上,学生学习如何利用网络平台、微信公众号等现代媒体工具将美术课中的宣传海报、视频等进行数字化推广,提升信息素养和新媒体运用能力。

学科之间相互关联、相互支持、层层递进,共同指向主任务的完成。学生在完成任务的过程中,不仅能够更深入地理解徐州的乡土文化,还能够在不同学科领域中发展多元能力,提升核心素养。

四、运用高阶认知策略,注重项目成果展示

高阶认知策略的应用是提升学生思维的重要措施,项目成果展示也是重要的学习机会。“推介徐州的乡土文化名片”项目的物化成果丰富多元,如调研报告、宣传海报、视频、民俗艺术作品、民俗活动表演等。在成果展示阶段,项目组通过举办成果推介会的方式,鼓励学生向大家展示多元化的项目成果,以此促进学生批判性思维能力的发展,培养其解决问题的能力。例如,在策划案设计中,学生学习如何确定宣传方式、搜集资料、整合资源,并尝试提出切实可行的解决方案;在民俗表演中,学生不仅要深入学习了解传统文化的内涵,还要锻炼团队协作和创造力。

展示活动中,项目组还邀请了非遗传承人、学者和家长参与。专家们不仅参观了展览会,还提供了十分珍贵的建议,为未来的文化推广活动设计提供了重要的参考依据。

五、遵循素养导向,构建多维评价体系

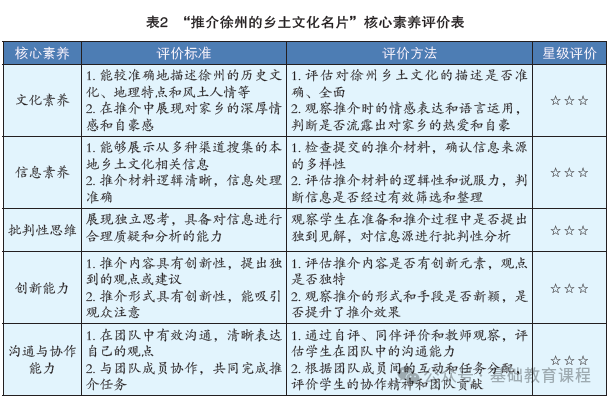

在制定项目课程的评价策略时,应遵循核心素养导向,不仅要关注学生的知识掌握程度和学习成果完成度,更应关注他们如何综合运用所学知识来解决实际问题,关注他们在项目探究过程中的表现和进步。表现性评价、展示性评价和过程性评价等方式,有助于实现“教—学—评”一体化,确保评价过程与教学过程紧密结合,从而更好地促进学生核心素养的发展。依据“推介徐州的乡土文化名片”项目目标,项目组确定从文化素养、信息素养、批判性思维、创新能力和沟通与协作能力五个方面评价学生的核心素养发展程度,评价标准和方式具体如表2所示。

在评价过程中,教师注重引导学生对整个项目的过程进行反思和总结,帮助他们分析自己的优点和不足,并提出有针对性的改进意见。通过有效的评价和反思机制,学生不仅了解了自己的不足之处,还学会了如何更好地进行跨学科实践探索,收益多多。