指向创新人才培养的小学跨学科课程构建

党的二十大提出全面提高人才自主培养质量,着力造就拔尖创新人才的教育战略。2025年,中共中央、国务院印发了《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》(以下简称《纲要》),明确提出“到2027年,教育强国建设取得重要阶段性成效……人才自主培养质量全面提高,拔尖创新人才不断涌现”的目标。要实现这一目标,需要推进人才的大中小学贯通培养,形成完整的创新人才培养体系。小学在这个培养体系中应发挥奠基作用。中国人民大学附属中学实验小学位于北京市海淀区中关村核心地带,一直以来就倡导“以人为本、实践创新”的“出萃文化”,这一文化的核心就在于“培养具有创新精神的人才”。结合2022年版义务教育课程方案中落实10%的跨学科主题学习要求,学校着手新一轮的指向创新人才培养的课程建设。

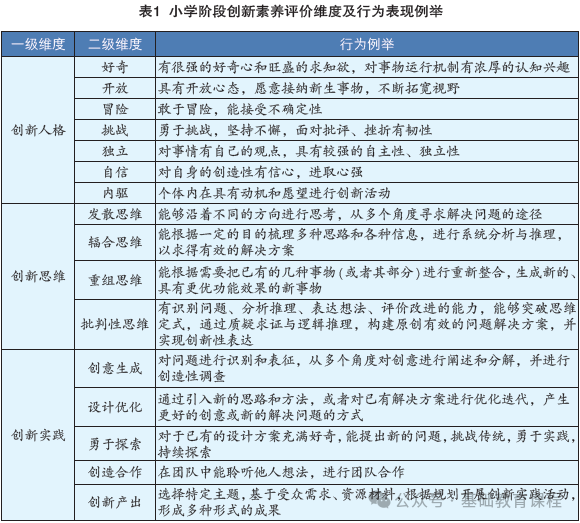

学校首先系统梳理了小学阶段应培育的创新人才关键要素。参照钟秉林先生提出的创新人才内涵的四个维度,即智力水平、创新性、综合素质和家国情怀[1],以及甘秋玲等提出的21世纪核心素养5C模型中的创新素养要素,包括创新人格、创新思维和创新实践三个方面及其具体行为表现[2],结合学校学生培养目标和实践经验,梳理了创新人才关键素养目标及具体的评价量规。现以关键素养之创新素养为例进行说明(表1)。

我们认为,在小学阶段,创新人才具备独特的关键素养与表现。小学生的创新人格维度主要涵盖好奇心、冒险精神等品质,因此,小学阶段落实创新人才培养的核心在于保护学生的好奇心,激发其内在学习动机。同时,在创新思维上,重在训练小学生的批判性思维与发散性思维能力,尤其要鼓励学生积极参与创新实践。基于此,我们将“创新实践”这一维度的二级维度细化为创意生成、设计优化、勇于探索、创造合作、创新产出五个“实践做事”的流程。在此基础上,设计了具体的表现性评价量规,用于嵌入“实践做事”的具体任务中,以期使素养评价可行可测。

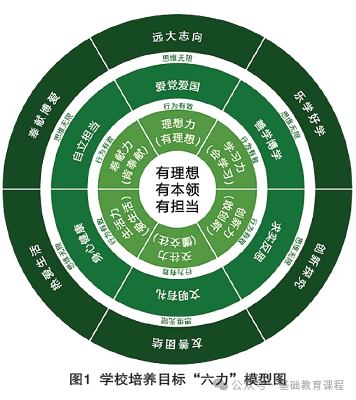

构建指向创新人才培养的课程群,需紧密围绕创新人才的关键素养,结合学校原有的培养目标,确定创新人才课程培养目标。学校原有的课程目标是培养“行为有致、思维无限的人实创新少年”,其内涵是“六力”,即理想力、学习力、创新力、交往力、生活力、奉献力,包含“行为有致、思维无限”两个层面的十二个指标(图1)。

为更好地实现创新人才培养目标与学校原有培养目标的融合,学校统筹考虑新课标、中国学生发展核心素养以及“六力”模型,对各级培养目标、各学科核心素养、跨学科素养进行矩阵分析。我们发现,单一学科的学科素养未能完全覆盖创新人才应具备的创新人格、创新思维、创新实践等关键素养。学校认为,培育创新人才关键素养,需要通过跨学科课程的实施来落实,因此,学校进一步明确了探索方向:建构指向创新人才培养的跨学科校本课程群。

当前,学校在跨学科课程建设上面临诸多挑战。例如,缺乏学校层面的整体规划及推进,由教师自发设计的课程多属“主题式拼盘”,难以实现与学校培养目标的深度融合;教师较多关注单一学科知识的整合,对不同学科之间的整合存在困难;教师在开展素养导向的“教—学—评”一体化设计上困难重重,导致跨学科素养评价难以实施;等等。对此,学校有必要加强顶层设计, 充分发挥统筹推进作用,围绕创新人才关键素养制定跨学科课程主题内容及具体目标。

(一)制定跨学科课程主题内容

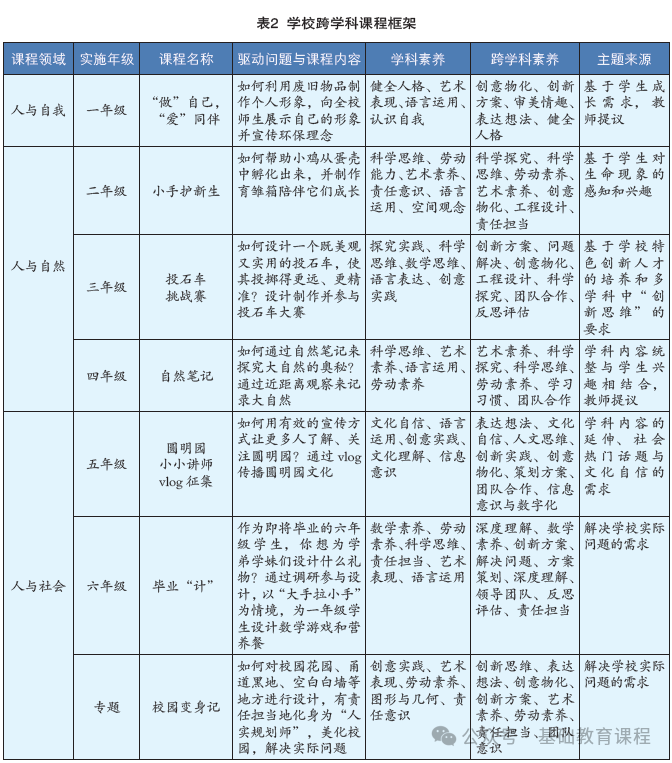

建构指向创新人才培养的跨学科课程,可基于学生的基础、体验和兴趣,以解决实际问题为出发点进行主题课程设计。学校采取由各年级师生共同商定的方式,通过向学生发放调查问卷、梳理各学科教材中的相关内容、关注学校和社会热点问题等方式,寻找主题来源。经过反复讨论与论证,最终确定了涵盖人与自我、人与自然、人与社会三大领域,包含传统文化、科技创新、环境保护等方面内容的七大跨学科主题,即一年级的“‘做’自己,‘爱’同伴”,二年级的“小手护新生”,三年级的“投石车挑战赛”,四年级的“自然笔记”,五年级的“圆明园小小讲师vlog征集”,六年级的“毕业‘计’”,以及专题课程“校园变身记”,以激发学生的学习兴趣和探究欲望,培育学生的创新素养。

(二)设计跨学科课程具体目标

学校认为,从学校层面进行整体跨学科课程的构建,应设计与关键素养相匹配的跨学科课程目标,实现跨学科课程目标与学校培养目标的融合。为了解决跨学科课程目标与素养目标之间可能存在模糊性的问题,我们基于课程目标的任务群拆解方法,借助智能平台等工具来明确跨学科课程目标与素养目标的对应关系,以提高跨学科课程目标的精准性和内容的有效性。

以三年级的“投石车挑战赛”主题课程目标设计为例。该课程目标指向“科学精神”素养中的“科学探究”,“沟通合作”素养中的“团队合作”和“反思评估”,“实践创新”素养中的“创新方案”“问题解决”“创意物化”“工程设计”。学校最终确定的跨学科课程七大主题以及具体目标见表2。

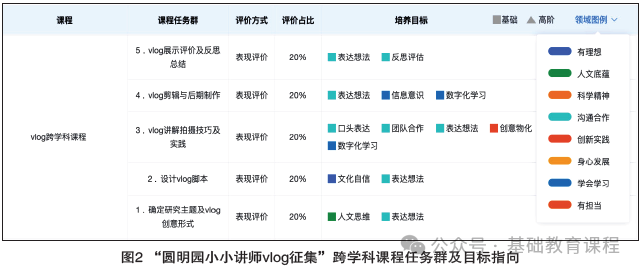

在跨学科课程的实施上,学校组织教师进一步基于新课标的要求,结合具体课程目标设计课程任务群,力求使每个任务群都能清晰地指向既定的培养目标,便于确保教师团队能够根据各自的专长和责任进行有效分工,并促进不同学科的执行者之间达成共识,共同推动教育目标的实现。以“圆明园小小讲师vlog征集”跨学科课程为例,其课程任务群设计以及具体任务所指向的培养目标见图2。

学习“脚手架”是基于学生认知水平设计的结构化支持系统,包括“问题链”“工具包”“思维锦囊”等工具与任务支架。搭建“脚手架”的必要性在于帮助学生破解面对复杂问题时的认知负荷困境,将复杂任务分解为可操作的子任务,通过工具支持(如思维导图、任务分解模板)将抽象概念转化为可操作路径,构建“最近发展区”内的学习支持系统,帮助学生跨越学科壁垒,让创新实践从“高不可攀”变为“触手可及”。例如,在设计圆明园vlog时,教师通过“策划方案”(工具支架)引导学生思考如何吸引观众,并在评价量规中加入“受众分析”,引导学生思考“小学生vs游客的不同需求”;通过“脚本设计”(任务支架)指导学生将文化传播转化为差异化叙事策略。这些辅助工具的使用有助于学生有序推进创作过程,遵循既定的标准和结构来完成具有创意的作品。[3]

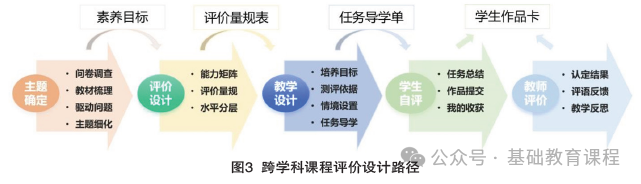

关于跨学科课程的评价,学校强调基于逆向教学设计理念,实现评价设计先行,即从“终点”——学生在活动中预期要实现的目标出发,逆向构思学生主要的学习活动,并提炼了“素养评价先行”的跨学科课程评价设计路径(图3),让素养评价贯穿整个跨学科主题学习始终。即在主题确定、评价设计、教学设计、学生自评、教师评价环节中自始至终贯彻素养评价的理念,建立了“素养目标确定—评价量规制定—任务导学单设计—师生互动评价”的逻辑闭环,以实现对跨学科素养目标的评价,进而达成课程规划、实施与改进的全过程评价。

在确定相关课程的任务群之后,学校在专家的指导下,借鉴了国际上多种组织和课程类型的评价模型,精心设计了指向任务群的描述性量规,以适应本校的课程结构特性和教育目标,确保它们与学校教育哲学和课程设计的高度一致性。描述性量规的设计还充分考虑了评价的多维度性,包括创新能力、批判性思维、沟通技巧和团队合作等跨学科学习中的关键能力,并对每个能力进行了4个水平层级的细致划分。学校期望通过这种细致化的评价量规,为学生提供全面、深入的自我评价与反思工具,同时为教师提供有价值的教学反馈信息,帮助教师优化教学策略。在课程实施中,教师可使用描述性量规作为评价标准,将其嵌入跨学科学习的表现性任务之中,从而有效捕捉学生在跨学科学习中的关键表现。在实践中,学校不断优化和迭代量规,致力于通过提炼少而精的关键证据、构建高度结构化的数据体系,提升评价过程的精确度和可靠性,从而更有效地帮助教师引领学生开展跨学科学习。

总之,学校期望依据上述系统化的流程思路,进行指向创新人才培养的跨学科课程设计和实施,以确保跨学科课程目标与学校育人目标的紧密结合,同时为教师和学生提供一个清晰、一致且高效的教与学框架。展望未来,如何根据不同地区、不同学校的特点定制化设计跨学科课程,如何进行跨学科课程的长期效果评估和持续优化,如何运用数智化技术赋能跨学科教与学的模式等,仍需进行深入探究。