【摘 要】核心素养立意的课程改革引发了对单一标准化评价模式的深刻反思,转而重视对多元评价的探索。所谓“多元评价”是以对学习行为的实践过程、表征类型和环境机制的复杂性认识为基础而衍生出的评价理念。其内在包含“目的多维”“方式多样”“主体多元”等基本要素,以评价学生语文学习的真实状况和动态过程、促进学生的综合发展为根本追求。在应用价值层面,多元评价重在激励学生主动投身于语文评价活动,成为自我学习和评价的主体,为持续学习、终身学习奠定基础;提高教师的语文教学效率和专业能力。

【关键词】多元评价;语文教学;缘起;内涵;应用价值

核心素养取向的课程改革,强调学生的主体性价值,关注学生在真实、复杂情境下的综合学习表现和发展过程。这一理念带动了对课程与教学背景下考试评价的反思,即单一标准化工具无法全面衡量和评估具有多维度特征的学习者。[1]在此背景下,中共中央、国务院印发的《深化新时代教育评价改革总体方案》提出,“构建政府、学校、社会等多元参与的评价体系”[2],从教育政策层面突出强调了“多元评价”这一概念。具体到学科实践的微观层面,如何理解语文课程与教学中的多元评价,是亟须解决的现实问题。本文从概念缘起、核心内涵和教学应用价值三方面对多元评价进行阐释,以期为语文教学实践提供理念层面的参考。

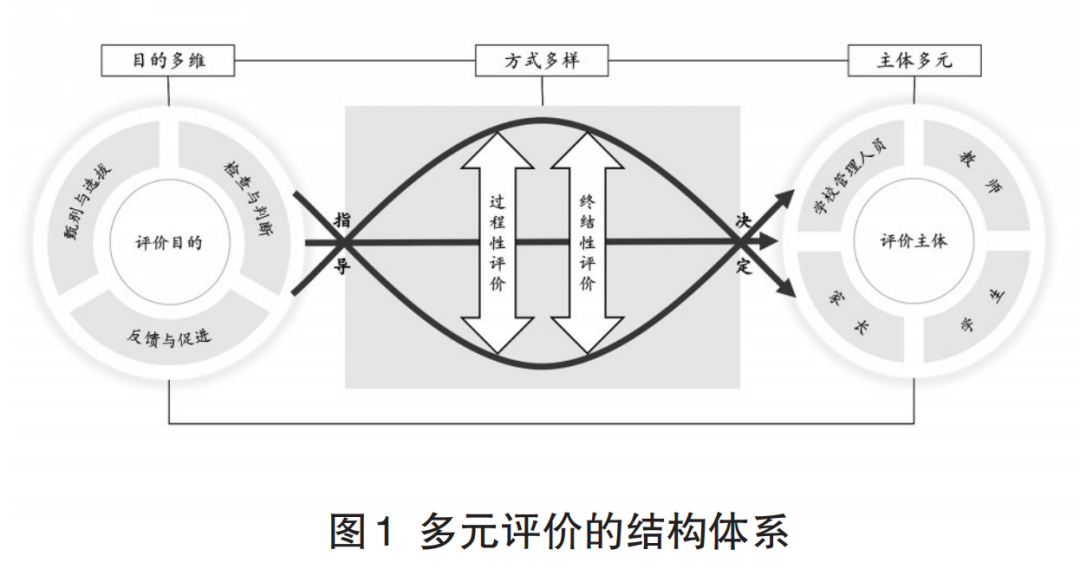

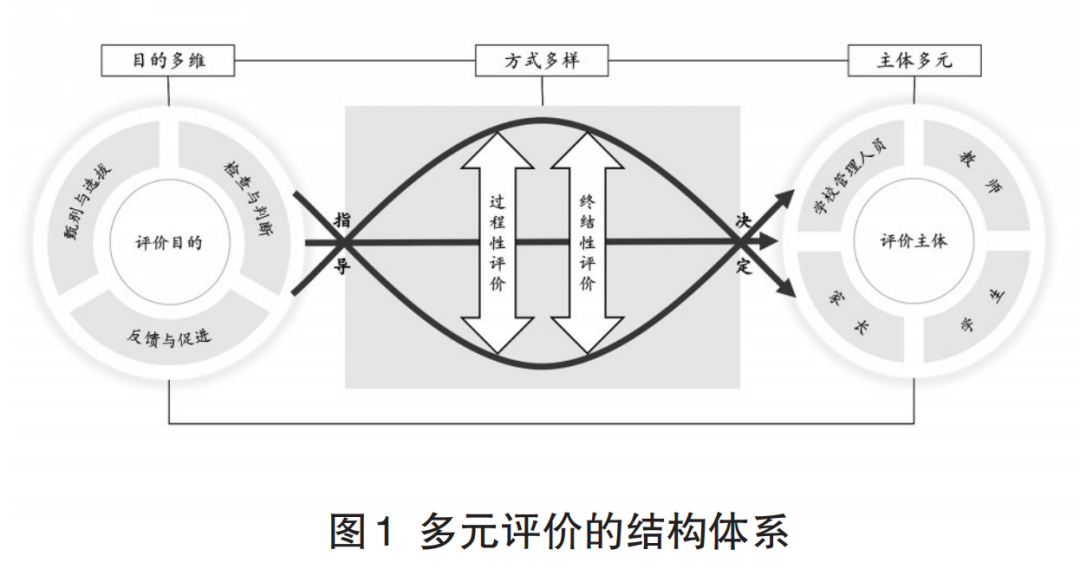

一、缘起:对学习本质复杂性的讨论,引发了评价观念的更新迭代评价理念变革的发生与学习科学的发展密切相关。随着认知、神经、脑科学在学习科学(Learning Science)领域的应用,人们对学习过程、类型、机制的理解发生了根本性变化,形成了对学习本质的复杂认识。首先,学习在本质上是一个持续演进、动态变化的过程,不同阶段有不同的发展特征。这意味着,语文学习过程并非由一系列孤立的听、说、读、写活动构成,也不是碎片化语文知识的叠加和重组。学生始终作为“完整”的个体,在语文学科领域不断成长着,并勾勒出一条连贯且综合的知识、技能、情感、动机、行为发展脉络。此过程所展现的语文核心素养,则超越了对语言文化知识的简单积累,而涵盖学习与运用语言文字的认知和创造能力,对语文学习、文化生活的情感、态度和价值观。相应地,评价体系需展现高度的动态性与灵活性,能够随着学习过程的演变,测量、观察、记录学生的变化和发展轨迹。[3]同时,通过搜集多样的表现性证据,挖掘内隐性的语文学习品质和价值观,全面反映学生的语文核心素养水平。其次,学习类型是丰富的,涉及复杂的整合与调节过程。具体而言,学生不会满足于确定性知识与标准答案,而倾向于运用多样化的策略与方法,构建个性化的学习成果。[4]以文学体验为例,学生经历的不仅是文字符号的组合,更是情感、思想、文化等多方面的交融。学生会根据不同类型的文本材料选择恰当的阅读策略,通过解码文字来提取信息,进而结合个人理解和语文学习经验,剖析内容并把握主题。此外,学生可能依据文本内容进行想象和联想,创作新作品,或与他人讨论交流,分享独特的阅读体验和感悟。这一系列行为展现了学生在丰富的语文学习活动中,不断地将认知、表达、创造、交流等多种学习类型进行整合、调整的过程。基于上述学习特征,评价应能够引起学生的共鸣,激发学生内在的情感体验,并提供阐发个性化认识的空间[5],避免单一的评价标准和任务限制学生独特的语言表达与创造。最后,学习与环境深度交互,共同塑造了学习发展的个体差异。学习科学把学习视为一种社会文化现象与文化适应过程。[6]就学生个体而言,大脑的发育和认知发展受社会文化情境、生理结构和生活经验等诸多因素的影响;就语文学习而言,学习内容必然涉及历史、地理、政治、哲学等多个学科领域,学习行为发生又会受到课程设计、教师教学行为,以及学生家庭背景、同伴关系等因素的影响。在此复杂背景下,实现“有意义的学习”(Meaningful Learning)的关键在于,“基于世界经验与交互作用、能动地建构意义之际产生深度理解,亦即教师、学生、共同体的成员浸润于某种情境的活动之中,建构共同理解”[7]。因此,传统评价模式以教师作为单一评价主体的做法过于局限。语文课程评价改革必然指向多方参与,强调“评价共同体”,将语文学习与个人生活、社会文化紧密联结,展现学生综合性、差异化的成长表现。二、内涵:建构目的多维、方式多样、主体多元的评价体系多元评价是基于对学习本质复杂性的认识所衍生出的评价理念。围绕“为何评价”“谁来评价”“如何评价”三个基本问题,多元评价具体表现为目的多维、方式多样、主体多元,如图1所示。

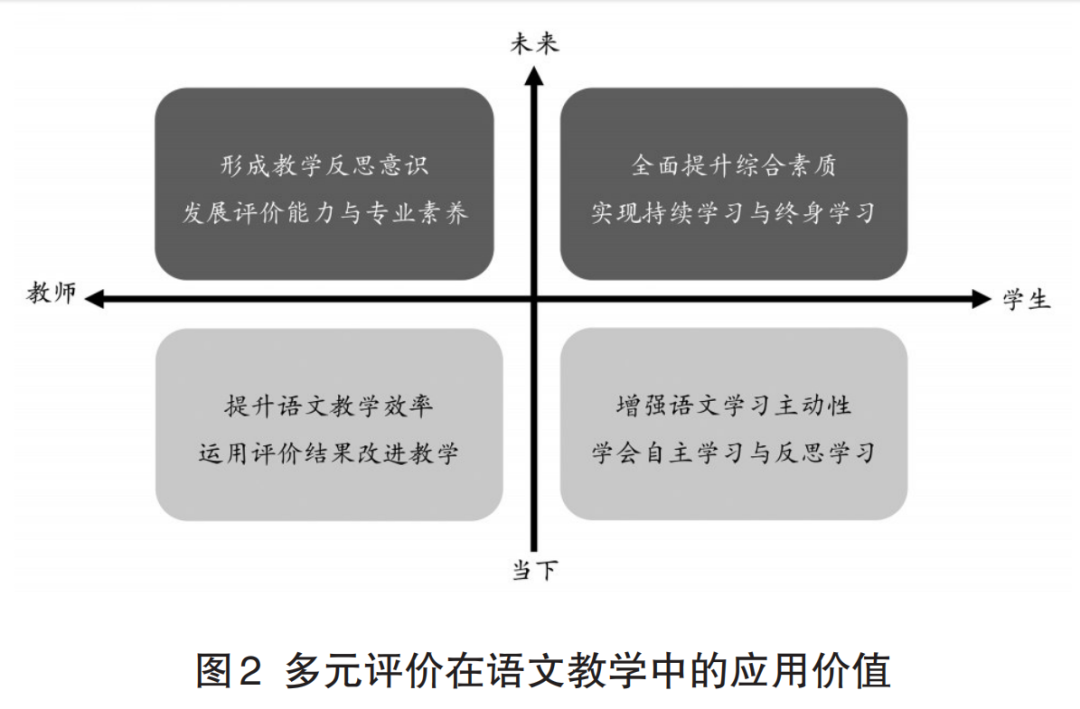

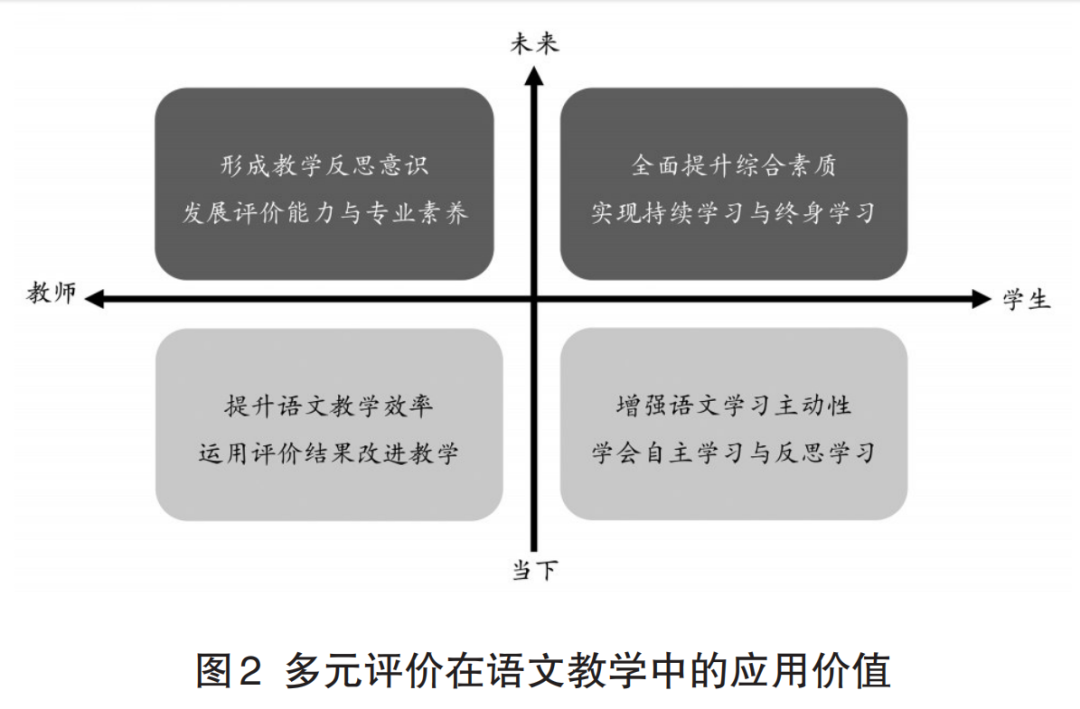

对于“为何评价”,多元评价超越了对“甄别与选拔”的片面强调,转而关注多维度的评价目的,包括但不限于检查、判断、反馈和促进等多个层面。[8]首先,在特定教育情境下,如高考,依据一定的评价标准对学生的语文能力进行层次划分,从而实现对学生群体的有效甄别和人才的精准选拔,有其合理性和必要性。然而,为避免语文教学受高利害考试桎梏,走向功利化的“为考而教”,多元评价理念主张在日常语文教学情境中,评价目的应拓展更多的可能,以促进“教—学—评”一体化,共同服务于学生语文核心素养水平的提高。具体而言,检查与判断作为语文课程评价的直接目的,通过检验学生现有的语文素养水平,描述并诊断学生的语文学习发展状况和问题,帮助师生界定当前所处的语文学习阶段和水平;在此基础上,评价为进入下一发展阶段明确学习、教学的方向和路径,识别并随后缩小学生当前与期望的语文学习和表现之间的差距,即达到评价反馈和促进学习的根本目的。依据不同的教育情境,多元评价涵盖多层次的评价目的,使评价真正成为促进教学相长的有力工具。评价目的的不同,会影响评价方式的选择,即“如何评价”。依据上述评价目的,多元评价主要有过程性评价和终结性评价两类评价模式,在这两类模式下的具体评价方法是多样的。过程性评价强调在语文学习全过程中进行表现性评价、形成性评价等,广泛搜集学生在语文学习过程中的“关键表现、典型作业和阶段性测试等数据”[9],在不同的语文学习情境下采取相对开放、探索性强的评价方法。终结性评价是学业水平考试和过程性评价的综合结果,主要依赖考试作为评价工具,对学生较长一段时间内的学习状态作定量总结。需要强调的是,多元评价不是各种评价方法的简单相加,而是针对语文课堂生成性强、感性元素丰富的特点[10],对不同的评价方法进行灵活调适和改造,以适应学生语文学习的需求。例如,在日常教学中,为了解学生对语文知识的掌握程度,可以采用阶段性纸笔测验的评价方式;为衡量学生合作学习品格、价值观念方面的发展程度,可以采用表现性评价,展现学生内在素养的生成过程和演变轨迹;为促进学生对语文学习的深度参与,可以综合运用对话交流、小组分享、自我反思等开放性强的评价方法,给予学生创造的空间,激发学生的语文学习热情。上述多种评价方式的综合运用,能够更为全面且深入地洞察学生在语文学习过程中的多维成长和发展。最后,当在语文教学实践中运用各种评价方式时,又涉及“谁来评价”的问题。对于终结性评价,如纸笔考试,评价主体相对固定,由命题教师或教育管理者制定统一标准。然而对于过程性评价,则提倡多主体的参与。一方面,强调学生作为评价的核心主体,通过积极参与评价过程,产生对学习任务的价值诉求,主动确定语文评价和学习目标,运用评价结果促进语文学习进步,将评价内化为语文自主学习的环节之一。另一方面,鉴于语文学习与社会环境的紧密联系,其评价活动势必要求多元社会实践主体的介入。具体而言,教师需要审视当前语文教学策略是否有效促进了学生的学习进展和语文能力提升;同伴之间则需借助比较和榜样效应,明确各自的学习目标和策略意识;家长与学校管理层则需要深入洞察学生在语文学习上的进步轨迹、未来发展方向,以及家庭和学校环境所能提供的支持资源。通过自我、教师、同伴、家长、教育管理者等多方力量协同参与评价,详细地记录学生个性化成长的全过程,提供更为丰富多样的证据来源。[11][12]整体而言,多元评价体系的核心是形成一个目的多维、方式多样和主体多元的综合体。根据具体的语文学习实践和生活情境,评价目的、方式和主体之间进行内在协同和灵活转换,突出了评价过程的动态性。通过整合不同评价主体、功能和方式,使得评价能够全面、深入地反映学生语文学习的真实状况和动态过程,最终指向学生的全面发展。三、应用:从学科教与学效率的提高,迈向个体持续发展在语文课程与教学中,多元评价的应用价值至少可以表现在“横向”和“纵向”两个维度。如图2所示,从横向来看,有效推动了学生学习与教师教学进程;从纵向来看,持续助力学生自主学习能力、教师专业素养的发展与提升。

从学生层面来看,多元评价的直接价值在于促进学生主动学习语文。多元评价改变了传统评价关注对学习结果的客观评定,转向重视学习者的学习效能,突出多元评价对语文学习过程的推动作用。在此过程中,学生的角色逐渐发生变化,学生不再是单纯的被测量者,而是转变为发起评价的主体。具体而言,首先,通过开展由多种评价手段组成的丰富的语言实践活动,学生可以激发语文学习内生动力,增强语文学习主动性。其次,通过了解评价结果的反馈,学生能够深刻洞察自身在语文学习中的优势与有待提升之处,据此设定明确的语文学习目标,并依据评价结果采取有针对性的学习策略进行调整与优化。最后,通过自我评价、同伴互评等主动参与评价的过程,学生能够在自主思考、合作讨论制订评价标准的过程中,树立起“自主评价”的意识,最终将自主评价发展成一种语文学习策略,主动参与评价的过程就是一个自主学习、反思学习的过程,实现“评价即学习”。当学习被视为贯穿个体一生的连续性活动时,多元评价的未来价值在于助力学生成长为持续的学习者。一方面,多元评价超越了语文学科内部的知识和技能评估,转而关注学习者综合素养的全面发展。通过评价,学生能够认识到语文学习与其他学科领域及现实生活之间的内在联系,从而学会将语文知识应用于实际社会情境和解决生活问题中,实现个体综合素质的全面提升。另一方面,在知识经济时代背景下,持续学习和终身学习已成为个人成长、社会发展的必然趋势。多元评价理念鼓励学生将评价视为终身学习过程的一部分,建构学习与评价的共同体意识。[13]通过持续性的自我评价与反思,监控学习进度、评估学习成效,并据此灵活调整学习策略。这种评价习惯和能力的培养,可以帮助学生掌握监控和调节整个生命周期中学习变化的元认知能力,为学生未来的学习和生活提供超越学科的指导。此外,从教师层面来看,多元评价在语文教学中的应用首先促进了教学效率的提高。语文学习充满不确定性,难以运用固定且单一的标准衡量[14]。在实践中运用多元评价,教师能够依据相对全面的评价结果反思日常语文教学,找到关键性的“抓手”,从而优化教学内容,调整教学策略,完善语文教学过程。同时,教师通过多元评价视角,更为全面地掌握学生的学习状态和个性化需求,明确其与学习目标的具体差距,从而设计出更具针对性、实效性的评价和教学任务,激发学生的学习兴趣,促进其积极参与到日常的语文课堂教学中。从长远的眼光来看,多元评价也为教师持续性的专业成长和发展提供了重要支持。多元评价不仅存在于一次语文教学中,它应在未来的教学和学习过程中持续下去,不断推动每一次教学的改进。在语文教学与评价之间持续性的良性循环下,教师学会的不仅仅是多样的评价方法,更是内化为运用评价结果优化教学过程的“反思”意识,面对复杂的语文学习情境,能够灵活选择多种评价方式的专业能力,以及深刻审视自身在语文教学理念、方法、技巧等方面的优势与不足,不断提升自身的教学能力,最终推动教师专业素养的持续、终身发展。总之,多元评价在语文学习中的应用价值不仅体现在对语文学科内部知识与技能的深化、拓展上,更在于其能够引领学习者通过语文学习的深度探索走向个体专业素养与终身学习能力的全面提升。未来,我们需要进一步探索多元评价在语文教学中的实践形态和应用策略,以充分发挥其丰富的应用价值,为语文教育的长远发展注入新的活力与动力。[1]李煜晖,李倩.核心素养取向的语文考试评价变革[J].教育研究,2023(2):79~87.[2]新华社.中共中央、国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》[EB/OL].中华人民共和国教育部官方门户网站,2020-10-13.[3]李倩,董怡雯,郑国民.语文学业水平考试研究的国际前沿与发展趋势[J].语文建设,2024(5上):4~9.[4]National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. How People Learn II:Learners, Contexts, and Cultures[M]. Washington, DC:The National Academies Press, 2018.[5]李倩,吴欣歆.基于文学体验情境的语文核心素养测评设计[J].语文建设,2022(9上):14~17.[6]郑旭东,王美倩.学习科学:百年回顾与前瞻[J].电化教育研究,2017(7):13~19.[7]钟启泉.从学习科学看“有效学习”的本质与课题:透视课程理论发展的百年轨迹[J].全球教育展望,2019(1):23~43.[8][11][13]中华人民共和国教育部.普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020:44~45.[9][12]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:46~47.[10][14]李倩.课程改革背景下的语文课堂教学评价:目的、内容与方法[J].语文建设,2024(11下):4~8.(来源:《语文建设》/ 李倩 北京师范大学;董怡雯 中国基础教育质量监测协同创新中心)