提升教师开展项目化教学的关键能力——“全境式微专题”校本研修的实践探索

教师具备开展项目化教学的关键能力,才能更好地指导学生进行项目化学习,培育学生的核心素养。针对当前一些教师对指导学生开展项目化教学所需的关键能力相对薄弱的问题,浙江省嘉兴南湖实验学校进行了“全境式微专题”校本研修模式探索。通过做好整体规划、推进全员参与,让教师“全境式”经历项目化学习活动的完整过程;强调教师自主研修,让教师结合自身的研究兴趣和实践经验开展深入的“微专题”研究;为教师提供不同层次的多元展示平台以实现团队的共同进步,有效提升教师指导学生开展项目化教学的关键能力,同时为更多学校推进项目化学习提供切实可行的操作思路。

项目化学习是培育学生核心素养的重要方式。在项目化学习中,学生是主体,教师是主导。教师只有具备开展项目化教学的关键能力,即项目研发、实施、指导、评价的能力,沟通、协调、创新、反思的能力,以及对学科知识进行融通、整合实践的能力等,才能更好地指导学生进行项目化学习,发展核心素养。然而在现实中,不少学校教师缺乏关于项目化学习的系统学习和操作指导,存在以主题研修为主,过程完整性相对弱化;以阶段探究为主,学习研究点相对浅化;以流程实施为主,教师开展项目化教学的关键能力相对薄弱等诸多问题。对此,浙江省嘉兴南湖实验学校尝试以“全境式微专题”校本研修提升教师开展项目化教学的关键能力,以期帮助教师更好地指导学生进行项目化学习,同时为更多学校推进项目化学习提供切实可行的操作思路。

“全境式”,指让教师完整、充分、全面地经历项目化学习活动的全历程。“全境式”研修区别于一般的主题研修,重在让教师明了项目化学习的完整链。“微专题”,指参与校本研修的教师可以结合自身的研究兴趣和实践经验,自主选择研究板块,从微小的点切入,挑选项目化学习中任何一个环节的指导作为自己的研修点做深入研究。

“全境式微专题”校本研修,旨在让教师主动进入项目化学习全程的各个阶段,在项目开发、设计、指导、评价等过程管理中亲历项目化学习的完整链,有助于教师转变育人理念,提升教师的项目化教学指导水平,促进学教方式变革,最终重塑教师专业学养。同时,微专题由学校提供大致的框架,教师可以自主选择,也可以有所创新,一方面能极大调动教师参与项目化学习研究的积极性,另一方面能引导教师深度钻研,并以点带面,带动更多教师提升指导项目化学习的实操水平。此外,众多微专题研究成果串联汇聚起来,还能形成丰富的项目化学习“全境式”指导资源。

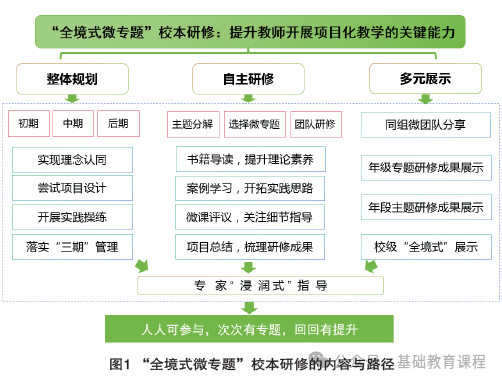

“全境式微专题”校本研修包括整体规划、自主研修、多元展示三大板块(图1),力求在研修中实现“人人可参与,次次有专题,回回有提升”。

为提升教师开展项目化教学的关键能力,学校需要先做好整体规划,引导教师了解项目化学习的相关理论,实现对项目化学习的理念认同,明确项目化学习的一般流程,进行项目设计及实施,并做好研修保障工作等。具体可从以下四个环节入手。

1.指向育人观念——实现理念认同

在这一环节,教师通过系统学习与项目化学习相关的国家政策、文件精神以及名家观点等诸多理论内容,了解项目化学习对于培育学生核心素养的重要性;通过初步的项目案例研读与分析,明确项目化学习的特征与一般流程;认同项目化学习中教师与学生“双主体”的教育观念,进一步转变、更新教育观念,实现对项目化学习的理念认同。

2.指向学教方式——尝试项目设计

在这一环节,教师经过对案例的进一步分析,开始模仿案例,挑选微专题,尝试自主进行项目设计。在此过程中,要着重引导教师把握核心知识,创设项目化学习活动情境,明确驱动性问题,设计实践活动,规划好项目中的入项课、支架课、成果展示、出项等内容,并预设项目实施中有可能出现的问题及应对办法等。学校鼓励教师实施过程性评价,尝试与学生商讨评价量规的制定以及成果的展示方式等,促进学教方式转型。

3.指向专业学养——开展实践操练

在这一环节,教师进入项目实施阶段,开展实践操练。在这一过程中,教师要对项目实施“全境式”管理,对学生的项目学习进行指导、评价,与学生共同学习,并在项目完成后对整个过程进行反思评价,在对项目的复盘迭代中提升专业学养。

4.指向研修保障——落实“三期”管理

“全境式微专题”校本研修,从引导教师实现理念认同到开展项目设计再到进行实践操练、反思复盘,是一个长期的过程,需要学校整体架构,提供研修保障,才能实现全员推进。对此,学校采取初期、中期、后期“三期”管理的办法。初期,课题组梳理微专题板块、条目,供教师(独立或2-3人的微团队皆可)自主认领;制定不同层面的研修计划,明确时间、地点、内容以及后续的成果展示方式等。中期,为教师从不同层面进行阶段性研修成果展示提供机会和平台。后期,督促教师整理、提炼研修成果,对项目设计进行反思与迭代,使其完整经历“全境式微专题”校本研修的全过程。

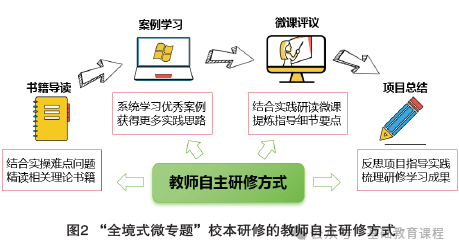

“全境式微专题”研修模式中的自主研修,主要有书籍导读、案例学习、微课评议、项目总结等方式(图2),通过个人/小组、集体的自主研修,提升教师开展项目化教学的关键能力。

1.书籍导读,提升理论素养

阅读专业书籍是教师进一步提升理论素养的有效途径。在书籍导读中,每个教师负责精读一本项目化教学相关的理论书籍,梳理内容要点,主持阅读分享会,要求结合项目实践操作中的难点与问题开展学习,以此深化对项目化学习的理解,提升教师的项目化学习过程管理、评价实施等关键能力。

2.案例学习,开拓实践思路

完整、系统地学习优秀的项目案例,可以让教师获得更多的实践思路。在案例学习中,由教师负责介绍优秀项目案例,重点关注学科、跨学科项目化学习的实施流程、设计亮点等,并与同伴分享自己的实践思路。案例学习的重点在于让教师依据所思所获改进、调整现有项目的实施方式,从而提升教师的项目研发、流程管理、过程评价等关键能力。

3.微课评议,关注指导细节

学校联结多方资源,如关于项目化学习的慕课平台等,为教师提供系列微课学习资源,内容包括如何确定驱动型问题,入项课、出项课怎么设计,支架课的类型,等等。要求教师研读某一微课,结合自己的项目实践,提炼指导学生进行项目化学习的操作要素与细节要点等,并与其他教师开展深入交流,以此提升教师的项目实施、过程指导、沟通调整等关键能力。

4.项目总结,梳理研修成果

教师梳理自己亲历指导的项目化学习的过程环节、实施方式、策略要点等,以案例或其他形式呈现自己的研修成果。撰写研修成果的过程也是对项目设计进行总结反思、更新迭代的过程。让教师以案例亲历者的身份梳理自己的实践经历,能有效提升教师的项目评价、反思、复盘、迭代等关键能力。

研修成果的展示交流也是提升教师开展项目化教学关键能力的重要方式。“全境式微专题”校本研修为教师提供“同组—年级—年段—校级”四个层级的多元展示平台。

一是同组层面的微团队分享。如前所述,微专题的认领,可以是个人,也可以是2-3人的微团队。基于学校教师多采取“三人行”微团队开展研修的实际,学校鼓励教师随时在小组内分享、交流自己的思考与收获。

二是年级层面的专题研修展示。年级组按照初期的研修计划,安排每个教师将自己的微专题研修阶段性成果与年级团队一起分享,每次分享时间是1课时,频率是每1-2 周一次。年级层面的展示重在依据专题将多个微专题研修成果汇聚起来,形成专题研修成果。

三是年段层面的主题研修展示。年段(小学低段、中段、高段)层面的主题研修,即年段内两个年级共同开展的主题研修。一般由课程部在初期做好布置,每个月开展一次阶段性研修成果交流展示。交流展示可采取项目化教学设计案例分析、课堂实录分析、微课研究等多种形式,重在汇聚多个专题的阶段性研修成果,最终形成项目化学习各个环节的具体指导策略。

四是校级层面的“全境式”展示。校级研修由年段教师自主报名,分工合作开展。校级研修成果展示每学期开展两次,一般为期初(期末)、期中各一次,时间为半天,全体教师参与。校级层面的展示重点在于“全境式”呈现项目化学习的全阶段、全过程,并对每个环节的具体操作要点进行细致剖析,从而让更多教师提高指导学生开展项目化学习的关键能力。

“全境式微专题”校本研修,重视学校的整体规划、全员参与;强调教师的自主研修,积极发挥教师的主观能动性,让其深度卷入、主动钻研;为教师提供不同层次的展示平台,倡导多元展示,实现团队的共同进步,有效提升了教师开展项目化教学的关键能力。基于学校的“全境式微专题”校本研修实践,笔者对校本研修的开展提出自己的一点思考。

一是要保障教师在校本研修中的主体地位。教师只有经历深度、自主的研修,才能真正提升项目研发、实施、指导、评价能力,提升学科知识融通、整合实践的能力,真正转变育人观念,提升教学实效。“全境式微专题”校本研修让教师完整经历项目化学习指导的全过程,认领自己最感兴趣的专题进行深度研究,充分“卷入”项目化学习的各个阶段,从而以点带面,切实提升教师指导项目化学习的实操水平。

二是校本研修中要注重发挥团队的主导作用。团队引领的研修能够帮助教师更好地聚焦主题,同伴间的资源互享和交流分享能够为教师个体提供方法引领、操作指导等,从而进一步提升研修活动的实效性,帮助教师个体在理念、实践层面更上一层楼。

三是学校要做好整体规划、平台创设与教育资源开发等工作,以保障校本研修的有序开展与深度推进。学校是校本研修的主阵地,建议学校采取“走出去,请进来”的策略,让教师有机会在市(区)级平台进行展示、交流,同时邀请专家、名师进校对教师进行专项指导,帮助学校教师更好地提升研修能力。